|

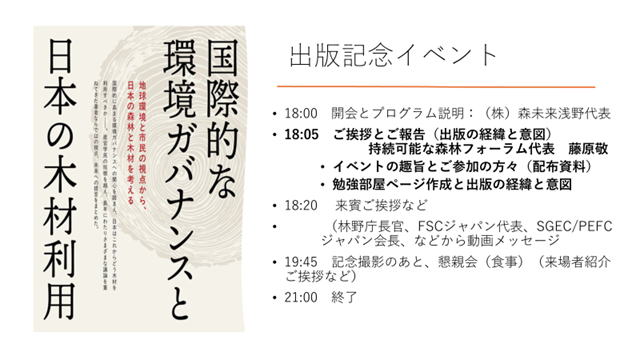

P月10日「国際的な環境ガバナンスと日本の木材利用」出版記念イベントが、都内で開催されました。 P月10日「国際的な環境ガバナンスと日本の木材利用」出版記念イベントが、都内で開催されました。

会場参加が33名、オンライン参加7名

勉強部屋サイトを暖かく見守っていただてきた産官学民の方々が、リアルに集まっていただく、コミュニケーションを深める大変貴重の機会!!でした。

どうもありがとうございました。 どうもありがとうございました。

内容をしっかりご報告して、皆様に御礼します。

プログラムは右のとおり、

これにそって、以下の手順でご報告します。

((藤原プレゼン:出版の経緯と意図))

((ゲストの皆さん等からのメッセージ))

(会場でご挨拶いただいた方)

(ビデオ動画を事前に頂いていた方)

(乾杯の音頭)

(イベントにおいでにならなかった方からのメッセージ)

((皆様からのメッセージを踏まえて・・・))

(手段と内容の「先見性」)

(交流の広場としての勉強部屋)

ーーーーー

私のプレゼンテーションは、別ページでご報告しております。

(((藤原プレゼンー出版の経緯と意図)))

それでは、次に・・・

((ゲストの皆さん等からのメッセージ))

御来賓の挨拶をご紹介しますー

関連資料に、いただいたテキスト、と文字おこしテキストを掲載しています

(会場でご挨拶いただいた方)

| お名前(所属) |

カテゴリー |

ご紹介 |

|

プレゼンの概要 |

関連資料 |

|

福田淳

(林野庁木材産業課長) |

官 |

300号ZOOMセミナーで書籍化の提案をいただく。これに基づいて書籍化への第一歩 |

|

著書で、藤原さんの研究遍歴を改めて拝見して、森林や木材の環境貢献度など、最新トピックスに当時から着目されていた先見性に改めて感心。特に、ウッドマイルズ研究会は、当時、見向きもされなかったが、今や、建築物LCAの導入にあたり、国産材を有利に扱うため、木材の輸送距離に着目する動きあり。ようやく時代が藤原さんに追い付いた感じ |

頂いたテキスト |

|

土屋俊幸

(一財)林業経済研究所所長、(公財)日本自然保護協会理事長 |

学 |

書籍化過程でアドバイスをいただく。藤原所属研究所の所長、前林政審会長 |

|

二代前の研究所所長だが、研究所の財政立て直しに委託調査受注拡大など献身。本を出すにあたってあら原稿をたくさんもらって一読した。面白そうなので、出したらといったので書籍になった。私がアドバイスしたのは、サイトと書籍の連携。QRコードでわかるようにすべきと進言した |

フルテキスト文字おこし |

|

熊谷朝臣

東京大学大学院農学生命科学研究科教授 |

学 |

ZOOMセミナーゲスト/地球と森林と二酸化炭素の物語、日本の森林の吸収量解析のリーダー |

|

日本の全排出量の25%は海が吸収、同量を森が吸収。半分はそのままま放出。CNにどうするか?森林吸収をあと10%増やすことは可能だが、それ以上はできない。排出削減など他の手法が決定的に重要だが、森林対策の重要性は、わかり易い手法で10%増やせること。これならできる!!と対応策に取り組むきっかけになる、私も頑張るが、がんばって |

フルテキスト文字おこし |

|

毛利 勝彦

国際基督教大学教養学部教授 |

学 |

勉強部屋で連携ができた、環境政治経済学者/ 持続可能な地球環境に未来へ(2003)(大学教育出版社)を藤原が一部執筆 |

|

「勉強部屋」立上げ3年後、ゲスト講師としてお招きしたのが最初の出会い。「勉強部屋」の膨大な情報は、自動翻訳もされて、日本の森林環境政策で博士論文を書いた学生もいる。私たち人間は森林からの恵みを受けて生きている「木族」であるとの認識が国境を超えて広がっているので今後とも「木族」のリーダーとしてご活躍なされますことを祈念 |

頂いたテキスト |

|

山ノ下麻木乃

IGES:ジョイント・プログラムディレクター,) |

学 |

ZOOMセミナーゲスト/気候変動問題から見た森林-IPCCの報告書とCOP28を踏まえて |

|

森林認証から国際政策まで、非常に多岐にわたるテーマを網羅されている藤原様の探究心には、いつも感銘を受けています。ウェビナーの準備をしていた際、事前に的確な質問をいくつもいただき、藤原様が大変な熱意とニュートラルな姿勢で、深く探求されているのだと改めて実感した |

頂いたテキスト |

|

上河潔

(一財)林業経済研究所フェロー研究員 |

官 |

林野庁関係者、元製紙連合会常務理事、CW法登録の業界団体貢献システムなど藤原とトライをしてきた |

|

CW法が制定されると、林業経済研究所の藤原さんと一緒に日本製紙連合会の団体一括登録制度を立ち上げた。私の今いるJAFEEではじめた、木材合法性確認DD審査認証事業の委員会の委員長を務めていただいています。など一緒に仕事をさせていただくことが多いのですが、その人脈の広がり、産官学民の連携を実践されているその行動力に感服しています。 |

頂いたテキスト |

|

速水亨

(NPO法人)日本森林管理協議会(FSCジャパン)副代表 |

産

民 |

三重の速水林業代表。日本で一番早くFSCの認証森林を確保した日本の認証森林制度のリーダー |

|

FSCジャパンの副代表で活動しているが、国際社会の環境ルールに、森林と人の関わりをどう反映させるかが大切ことに気づかされることが多い。 藤原さんが本書で示された、学問的にも実務的にも広がりのある視点は、まさに今の日本の林業と木材利用に必要な羅針盤だと感じます。 |

頂いたテキスト |

|

| 山口真奈美(一社)日本サステナブル・ラベル協会代表理事 |

民 |

ZOOMセミナーゲスト/ 国際認証(サステナブル・ラベル)の視点から見た木材のサステブル管理と調達 |

|

実は2000年、勉強部屋が立ち上がった頃はまだ大学院生で、実は学生の頃にずっと、サイトを参照させていただいて勉強してました。農業とか、繊維とか、水産とか、地球は一つで繋がっていて、その業界がもうちょっと横串でやっていけないかなということで日本サステナブル・ラベル協会というのをしています。勉強部屋で情報発信お願いします |

フルテキスト文字おこし |

|

| 泊みゆき(NPO法人)バイオマス産業ネットワーク理事長 |

民 |

ZOOMセミナーゲスト/ 木質バイオマスエネルギー利用の抱える課題と展望 |

|

バイオマス産業社会ネットワークも1999年に設立。持続可能性を求めていますが、森林・木材・農産物・廃棄物など多様な原料、利用形態も多様、でアップアップですが、勉強部屋は、森林関係について非常に重要なところが、簡潔にピックアップされていて、重要な情報源として活用をさせていただいてます。 |

フルテキスト文字おこし |

|

| 嶋田きよの ユニインターネトラボ(株)代表 |

民 |

勉強部屋をズーとサポートしている、「インターネット黎明期から」25年続くIT会社代表 |

|

私ども本当に裏方で、生で藤原さんにお会いするのも久しぶり。マーケティングっていう発想がもう藤原さんはその当時からあったわけ・・・HPて置いてあるだけじゃ、取りに来てもらう時にしか参照されないんですけど、必要と思われる方々をゆるやかに囲い込んでプッシュ型の情報を発信をしていくって、今だったらSNS・メールマガジンもありますけど、最初からそれをずっとやってらっしゃる |

フルテキスト文字おこし |

|

| 藤真知子児童文学作家・詩人 |

民 |

マジョコシリーズなどで有名な子供向けストーリー作家。もっと社長とモリばーばの森など森林環境問題と解説者。よくお話させていています |

|

つい先日スーパー ドクター G がシリーズとなって、SDGsっていう本も出し始めました。子供向けのワークショップ、SDGsのメッセージカードを作ろうっていうのをやったんですけど、みんなが大好きな、守ってきたい地球を書こうねって言ったら、みんなすごく喜んでやってくれてたので、いろんな形で、これからも子供たちに伝えていきたいと思います、藤原さんにも色々お伺いするかもしれませんけれど、よろしくお願いいたします。 |

フルテキスト文字おこし |

|

| 上田昌文(NPO法人)市民科学研究室代表理事 |

学民 |

ZOOMセミナーゲスト/ 「ウッドマイルズ運動、勉強部屋の活動」を市民科学の目から評価する |

|

1本のペットボトルの中に数万個のマイクロプラスチックが入っている場合があります。そういう事態を変えていこうということで、プラスチック国際条約の動きがありますけれども、全然うまくいってません。石油業界、プラスチック業界の企業と、そして民間と、そして学者と、行政と。そういう議論が必要ですができていない。けれど、森林問題は勉強部屋が市民が本当に調べようとしたときの助けになるでしょう。ともに頑張っていきたいです。 |

フルテキスト文字おこし |

|

| 田家邦昭(公財)日本農業研究所理事長 |

官学 |

林野庁の次長をされた農林水産省の事務 官、農業経済のプロだが、林業政策への批 判的論考もあるので、勉強部屋でご紹介 |

|

勉強部屋が提供されている情報を活用してる、利用者ですので、その代表としてお招き頂いたのではないかと思います。これを機会に、目指すものが一貫して、全力で、走り抜いて頂きたいということをお願い致しまして、簡単でございますが、祝いの言葉に替えさせて頂きます。 |

フルテキスト文字おこし |

|

| 梶谷辰哉(一社)SGEC/PEFCジャパン事務局長 |

官 |

林野庁の関係者、日本で開発された緑の認証森林会議SGECをマネジメント責任者 |

|

森林条約失敗して、1992年の地球サミットは、ダメだったという話も出ましたけども、実は森林認証があるのは、そのダメだったおかげなんですね。何らか失敗したようななと思っても、意外と別なところに道をひらけていくという可能性もあるんじゃないかと思います。本日たくさんの分野の方々がお集まりですがそれらの活動を、集大成したということで、意義深い、勉強の部屋という、ツールです。ぜひこの出版を機に、さらなる発展に向けて、私どもも応援したいと思います。ぜひ、続けて、またアドバイスを、お願いしたいなと思います。おめでとうございました。 |

フルテキスト文字おこし |

|

| 高原繁(公財)国際緑化推進センター専務理事 |

官 |

林野庁の関係者、グローバルに緑化や森づくりを推進する団体JIFPROのマネジメン卜責任者 |

|

勉強部屋のこの本で、 Jクレジットについて、川上だけでなく、川下にクレジットを付与する取組を進めるべきという提言がされておりました。JIFPROでも木材の炭素固定効果、特に軟弱地盤対策のために地中に打設した木材の炭素貯留効果の評価手法の開発に取り組んでいるところであり、このような提言には大いに勇気づけられるものでした。 |

頂いたテキスト |

|

| 田中正則元(公社)国土緑化推進機構専務理事 |

官 |

林野庁の関係者、大先輩。暖かく勉強部屋を見守っていただいた |

|

25年間積み重ねられた勉強部屋の全体像を拝見拝読し、ドクターの知的探求の広さに圧倒されました。林野庁OBの1人として誇りに思います。ドクターは国際的に高まる環境ガバナンスの動向を探るため、2012年のリオ+20にNGOとして参加されております。フォレスターとしての海外NGOとの対話、交流、我が国の林政上の森林ガバナンスについての情報発信など、全く頭が下がります。林野庁の産んだドクター藤原に緑の文化賞をという運動に参加していただきたいです |

フルテキスト文字おこし |

|

| 本郷浩二(一社)全国木材組合連合会全木連副会長 |

産官 |

元林野庁長官、全木連全国組織マネジメント責任者、CW法の将来を支える方 |

|

国産材という産業が、これから発展してくためには、もう、二度と、持続性を失わない日本の林業でなければならないということに、気づかせてくれたのが、藤原さんの、教えてくださった、持続可能なお話だったのかなという風に思っております。藤原さんのこの本、広く木材産業の業界の方にも、読んでいただくことが、これから必要になっていきます |

フルテキスト文字おこし |

|

| |

|

|

|

|

|

|

(ビデオ動画を事前に頂いていた方)

| お名前(所属) |

カテゴリー |

ご紹介 |

|

プレゼンの概要 |

|

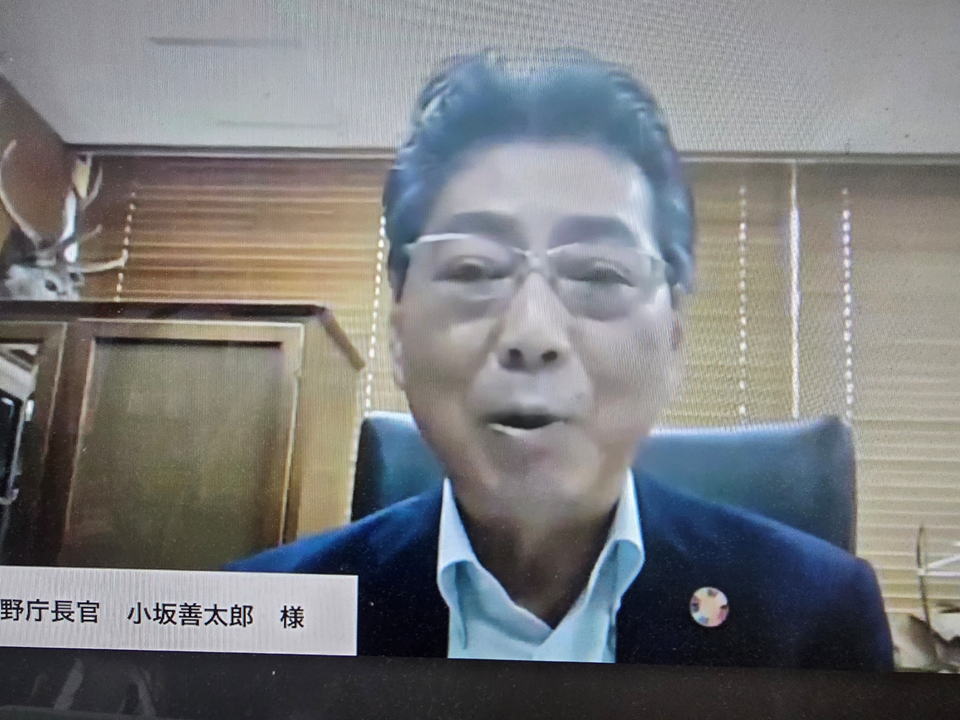

| 小坂善太郎:林野庁長官 |

官 |

色々サポートしていただきました。本日は別の出席イベントで出席できないけれど、ビデオ動画をいただきました |

|

この取り組みの素晴らしさについて、お話しさせていただきますと、一つはその手法の先見性。インターネット多くの方々に、一斉に情報発信する手法を取り入れた、やり方の先見性っていうのはすごいなと思ったのが1点ございます。

もう一つは、中身の先見性。こ地球温暖化対策であるとか、違法伐採問題であるとか、森林認証制度、ウッドマイルズ、Jクレジット、森林環境税、様々な、環境に関わる森林木材の、話題、トピックスについて、藤原さんが、きっちり整理されて、そして自分の考え方も、加えて発信される。それは非常に自分も勉強になりましたし、多くの方たちに、勉強になるいい発信をされたんだなと思ってます。

木材のCO2の効果、みたいなものを、古くから藤原さんは、示しされていましたが、これらが今本当に具体的に政策として、制度として位置付けられるようになったんだなという風に思うと、繰り返しになりますけど、本当に藤原さんのこの持続可能な森林経営のための勉強部屋の先見性の、高さには感服するところ |

動画

文字おこし

|

| 太田猛彦(NPO法人)日本森林管理協議会(FSCジャパン)代表 |

学・民 |

ユーザーのこだわりを原動力とする森林管理システム、森林認証制度。そのトップが学生時代からの知り合い |

|

藤原さんとは大学の同窓、同期です、同期ですので、自分としても大変嬉しく、一言お祝いの言葉を述べさせていただきます

環境ガバナンスという視点から木材利用を中心とした内外の情報を発信され始めましたが、その情報の広さと、それから深さは誰にも及ばないものだったと思っています。それから、持続可能に25年以上も続いていること、これはもう敬服に値すると言うほかありません。

中国の格言に「物事は、始めて10年続けば偉大なり。20年、恐るべし。30年で歴史になる」と。藤原さん、もうそろそろ歴史になるという、それだけでも素晴らしいことではないかなという風に思っております。

勉強部屋はこれからも、森林林業に関する交流の場として発展していただきたいと思いますが、主体の環境ガバナンスには、防災や国土保全、森林水文などに係わってきた私も興味があります。木材利用と環境といえば、第一は温暖化防止関係で、そのガバナンスはウッドマイルズやクレジットなどの制度やルールと、そして、量ですかね、数字で、かなり対応が可能です。

一方、環境と言いましても、私は木材利用以外のむしろ多面的機能の持続可能な発揮に関心がありますので、環境ガバナンスのもとでの森林管理の実行の現場でのパフォーマンスに関心があります。これからは、最近特に注目され、第7章でも取り上げられている生物多様性保全などに関わる森林管理の現場でのパフォーマンスの向上についてもぜひ幅広い議論と交流の場を続けていただけたらなと思っています。本日は、誠におめでとうございます。 |

動画

文字おこし

|

| 前田直登(一社)SGE/PEFCジャパン会長 |

官・民 |

元林野庁長官。日本で開発された森林認証システムSGEC。そのトップが、学生時代からの知り合い |

|

藤原さんとは私が林野庁在職中からのご縁があります。当時から国際的な環境問題に強い関心を持ち、貿易班や海外協力室でのご経験を通じて、またその合間にも熱心に研究を続けられていたことを鮮明に覚えております。

退職後は「持続可能な森林経営のための勉強部屋」を立ち上げ、持続可能な循環型の社会の実現を目指した情報発信に尽力されました。さらに、輸入木材輸送のエネルギー消費に関する指標の普及を目的としたウッドマイルズフォーラムの設立など、具体的かつ実践的な活動にも取り組まれてきました。

本書はこうした藤原さんの長年の研究と活動の集大成と言えるものです。研究や活動の原点、抱いてきた思いに触れながら、森林管理や政策の現状評価、次世代の循環社会像、森林木材利用の意義、市民とのコミュニケーションのあり方、そして地球的視点から見た日本の森林政策の課題と展望を提言しています。

近年、SDGsが世界的に注目され、目標年まで残り5年を切りました。今こそ目標達成に向けた具体的な行動が求められる時期です。その中で本書は森林林業関係者のみならず、一般消費者を含む幅広い分野の人にとって貴重な指針となるバイブルと言えるでしょう。 |

動画

文字おこし

|

立花敏

京都大学大学院農学研究科教授 |

学 |

ウッドマイルズなどの学術的なとりくみなど、早期の段階かあらお世話になってきました |

|

1999年からこれまで26年にわたって、持続可能な森林経営のための勉強会を開催されてきたことは大変素晴らしいことで、私たちも様々な場面でこの勉強会を活用させていただいてきました。改めて藤原さんのこれまでの、ご尽力に敬意を表したいと考えております。

もう一つ、私は東京大学の永田信名誉教授のもとで博士号を取得しているんですけれども、藤原さんも同じく永田先生から学位を取られていて、いわば兄弟弟子という関係にございます。その観点から申し上げると、藤原さんは、林業経済学会、環境経済・政策学会をはじめ、学会やシンポジウム等の様々な場面で、学位を持っている専門家として積極的に発信をされていますし、質疑応答にも積極的に対応しておられます。こうしたことに対しても、私は非常に素晴らしいと思っておりまして、私たちもそうですし、私たちの後輩たちにとっても、藤原さんは見習っていくべき存在だと思っております。

藤原さんは、これからもますますご活躍なされると思いますし、この森林・林業・木材産業をさらに良くするために、そして木材を使う社会、たくさん木材を使い、長く木材を使う社会を作るために、ぜひ発信をしていただきたいと思います。そうしたことへのご貢献を私たちは期待しているところです

|

文字おこし

|

(乾杯の音頭)

| 滑志田隆日本林政ジャーナリストの会会長 |

民 |

元毎日新聞記者、地球環境をテーマに取材を重ねる。その後林政審委員、森林総研役員など・・私も会員の林J会会長 |

|

藤原さんとのご縁は、そんなに古くはなくて、2008年からです。私その頃、地球温暖化問題と森林行政の転換という、4000円ほどの分厚い本を書きまして、これが、全然売れなくて、新聞の書評はいくつか載ったんですけど、あんまり売れる本ではなくて、現在、古本屋さんで700円ぐらいで売られてるんですけれども、この本に関しまして、藤原さんが非常に丁寧な書評を、林業経済という雑誌に書いてくださいまた。

今日は私の仕事は乾杯の音頭ですので、藤原さんの終生のテーマは、環境ガバナンスの確立、そして、日本の木材利用への提言ということで、非常に志の高いご著書を、本日、出版記念でお祝いすることになっているわけですけど。世界の持続可能性だけじゃなくてですね、ご自分の、ご自分の健康のサステナビリティも、しっかり考えていただいて、勉強ばかりだけじゃなくて、たまにはまあ、気分転換して、体を休みながらですね、長く、私どもと一緒に、森林のこと勉強していただきたいので、そういう意味で藤原さんのご健康と、それから皆さんの、学問、問題意識が深まることを祈念してで、乾杯したいという風に思います。どうぞご唱和ください。それでは、皆様の健康と、それから学問と問題意識のために乾杯 |

文字おこし

|

以上が、会場でいただいた、22に人の方のメッセージです

本当にありがとうございました!!

(イベントにおいでにならなかった方からのメッセージ)

それから、お声がけをしたけれど、おいでいただけなかった方からも「久しぶりだねー、イベントに行けないけないけれど、おめでとう、と、以下の方から(50音順、敬称略)メッセージをいただきました。

大熊幹章(東京 大学名誉教授、 元(独)森林総 合研究所理事 長、元日本農学 会会長。)、大塚生美(日本大 学生物資源科学 部上席研究員)」、大橋邦夫(元東

京大学 大学院農 学生命科学研究 科附属演習林 教 授、岡田直次(日刊 木材新聞社社 長)、小池孝良(北海 道大学大学院農 学研究院)、坂本有希(一財)

地球・人間環境 フォーラム 専務理事、滝口泰弘(滝口 建築スタジオ一 級建築士事務 所)、中久喜輝夫(静 岡大学食品・生 物産業創出拠点 副代表)、中山(渡邉)聡

(全国林業改良 普及協会専務理 事)、三澤文子(Ms 建築設計事務 所)、渡邊定元(株) 白糸植物園代表 取締役、元東京 大学教授

当日の配布資料の当該部分を掲載しますね。→関係者からのメッセージ集 (50音順・敬称略)

本当にありがとうございました。

((皆様からのメッセージを踏まえて・・・))

いただいたメッセージを踏まえて、ゲストの皆さんと勉強部屋をご覧になっている方々に、2点の思いをお知らせします。

(手段と内容の「先見性」)

インターネットの黎明期からネットをつかった手段をつかって情報発信をした、「手段の先見性」!!。、地球温暖化対策であるとか、違法伐採問題であるとか、森林認証制度、ウッドマイルズ、Jクレジット‥内容をしっかりまとめて問題提起する「内容の先見性」!!、と林野庁長官から褒めて頂きました。

そして、「ウッドマイルズなどは昔はあまり話題にならなかったが・・・「建築物LCAの導入にあたり、国産材を有利に扱うため、木材の輸送距離に着目する動きあり。ようやく時代が藤原さんに追い付いた感じ」、と林野庁課長に褒めていただきました。

こんなうれしいことはないんですが・・・、「先見性」とは、今考えてみて、昔の仕事をほめていただいたということですね。

時代がおいついた・・・時代が変わってきた今、勉強部屋何ができるのでしょうか?難しい課題です。

でも、時代はかわってるけど、変わる途中です。そして「掘って掘って掘るまくれ」・・・などと、当面のことしか考えない、反対方向に戻るポピュリズムの力強い(?)うごき。

もう少し頑張ります

(交流の広場としての勉強部屋)

出版記念イベントに出席された皆さんは、本をほめていただきましたが・・・・「多くの方々ともお話ができて、とても貴重な時間を過ごさせていただきました。」というメッセージを皆さんからいただきました。

産学官民の情報交流の広場をめざします、と勉強部屋のメインメッセージがすこし、実現したかもしれませんね。

広場で取り交わされた話がどんなものだったか、全ては、よくわかりませんが・・・

ゲストで出席された、藤真知子さんから頂い情報を共有しますね。 ゲストで出席された、藤真知子さんから頂い情報を共有しますね。

藤さんは最近 おばけ村のスーパードクターGというシリーズを立ち上げて本を出版されました。

本の最後の言葉「べんりなくらしもよいけれあど、ほかのいきもののこともかんがえたいですね」「ぼくたちにできることはなんだろうみんなのかんがえをきかせてください」

藤さんも次のストーリーを考えてているところなんですね、

イベントで、出席者の方とこんな会話をされたそうです。

「光合成のときに二酸化炭素をどうやって吸収するか知りたかったのですが、・・出席されたある方にその話を伺ったら詳しく教えていただいて、その後、・・、編集者がいつも確認をすごく厳しくいうので、別の先生に伺おうとしていたら、お隣の○○先生が「それは違う」とおっしゃって、ご教示くださいました。・・・・いろんな方とのコミュニケーション

循環社会の次世代を担う子どもたちに、科学的なしっかりした根拠を踏まえたストーリーを提供する藤さんの素晴らしいお仕事!!

勉強部屋のイベントで、参加者の方とこんなコミュニケーションがあり、少しお手伝いできたのなら、これ以上嬉しいことはありませんネ

イベントをそんなにやるわけにはいきませんが、ZOOMセミナーやその他の機会に、勉強部屋ニュースをご覧になっているたくさんの方の、情報交流の広場がすすむように、したいです。よろしくー

ーーーーー

以上本当に楽しいイベントでした。

当日の配布資料を共有します

私の体調が「ちょっと心配」と、いわれました。ごめんなさい、医者に聞いたら「首下がり症候群」なんだとか

自分の体にも、地球環境にも注意しながら、もうすこし、続けます

konosaito5-11<benkyobeyabookeventREPO2>

|