|

| 国際的な環境ガバナンスと日本の木材利用ー出版記念イベント開催ご報告(1)(2025/9/12) | |

|

|

|

|

会場参加が33名、オンライン参加7名 勉強部屋サイトを暖かく見守っていただてきた産官学民の方々が、リアルに集まっていただく、コミュニケーションを深める大変貴重の機会!!でした。 プログラムは下のとおり メインプログラムは、17名のゲストのメッセージの紹介ですが、この部分は整理中で、おって、ご報告するおととし、まずその前座の私の「出版の経緯と意図」と題するプレゼン内容をご紹介します ーーー

本日は、お忙しい中こんなにたくさんの方にお集まりいただき、ありがとうございます。本日のメインイベントはこの後の17名のリストのメッセージをいただくことですが、その前に前座として、藤原が、出版の経緯と意図という演題でおはなしします。 として、①イベントの趣旨と参加の方々、②勉強部屋ページ作成と出版の経緯と意図、という順番でお話ししました。 ((イベントの趣旨と参加の方々)) (イベントの趣旨) 「地球環境の視点から、日本の森林と木材を考える」産官学民の情報交流の広場をめざします。」という趣旨の勉強部屋サイトができて25年、どんな内容なのかを説明する本を出版しました 出版記念イベントでは、勉強部屋サイトを暖かく見守っていただてきた産官学民の方々が、リアルに集まっていただく、大変貴重の機会!! •第1部で、出席者の方のお話を聞く機会がありますし、第2部では食事の時間もあります 皆さんのコニュニケーションにお役にたてればうれしいです。 (あるイベントでの経験) あるイベントで_Q「勉強部屋ができてから25年だそうだが、当初の目標はどこまで達成できたのか?」という質問を受けました A ・・・(突然のご質問でしっかりお答えできませんでした。 あらためて最初の目標をみていると、産官学民の情報交流の広場をめざします。 本日のイベントができたこと、そして、この場で参加者の方々のコミュニケーションがすすめば、目指していた「「情報交流の広場」という、目標」が達成された!!!のだと思います

テーブルプランは、左図の通りです。 5つのテーブルですが Aが産官、Bが学、CとDが民の方々です 少し違っている方もおりますが 産学官民のコミュニケーションにお役立てくださいね。

配布資料を参照ください。 参加いただく方の、コミュニケーションに役立てていただくために、配布資料を心を込めて作成しました。

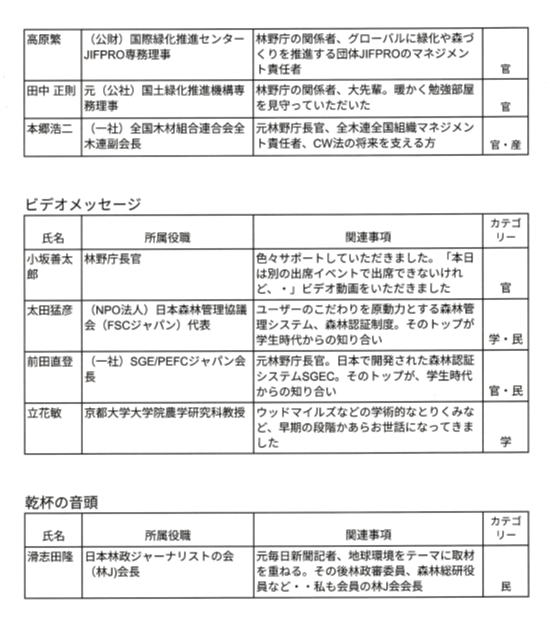

三つのリストうち、産官学民の広場として重要なのが、御来賓メッセージ登壇者リスト(スピーチ順・敬称略 以下にお示しします

産官学民の広場との関係では、一番右の欄がご本人の立場、関連事項と記載した欄は、私が其々の方と勉強部屋の中でお世話になった関係事項を記載したもので、「産官学民の広場」におけるそれぞれの方の位置を示していると、ご理解ください。 其々の方のプレゼン内容は追ってご紹介しますね ((勉強部屋ページ作成と出版の経緯と意図)) (開設時の思い)

(勉強部屋ページでも何回も紹介した「1枚のグラフの説得力}、)左の図です。縦軸が空気中の二酸化炭素の濃度、横軸が時間です。 40万年の間、空気中の二酸化炭素の濃度は、280PPMから180PPMの間をゆったりと上下していましたが20世紀になってから、その枠を離脱して上昇へ、 「化石資源にどっぷりと浸かった20世紀の後半の生産消費パターンによって、地球に存在していたある種の制御システムが崩壊の危機に立っていることを示しています。」 今回の本の11pに掲載しています 循環社会が必要で、森林政策が重要です。 そして、1992年の地球サミットで、気候変動枠組み条約や生物多様性条約という素晴らしい条約ができたけど、森林条約が途上国の反対でできなかった 地球サミットの失敗を繰り返さないために・・・国際的に議論が進んでいるコンセンサスから学ぶことが重要(という気持ちで始まっています・・と説明しました

情報収集と発信は、本を読んだりネット上で情報収集したりと、いろんな形があると思いますが、勉強部屋は、全木連にいる時取組んだ違法伐採問題、新しく提唱したウッドマイルズ運動、FITの運動と連携したバイオマスエネルギーなどの、課題解決の取組に直接かかわりながら議論を進めました 右の図は21世紀初めごろごろウッドマイルズ研究会が作った二つの図面でそ (森林ガバナンスにに興味を持つ人が広がっている)

2015年にどんな森林が二酸化炭素をどのくらい吸収しているか、計算できるエクセルファイルを作成し、ネット上に掲載していたのの、ダウンロード数です。 2020年に総理大臣が、2050年の異本はカーボンニュートラルにすSると、宣言してその室て無が進もうとしたら、ダウンロード数が急上昇。 企業の情報開示のコンサルタントをしている「研究機関・専門技術サービス業」が一番多い 森林ガバナンスは、森林所有者や関係者とか、林野庁、自治体が取組んで来たけど、企業が森づくりをすると、企業の将来にとってよいことがあるかもしれない、・・・ SDGs・ESG投資などを通じてい森林ガバナンスの新たな主体が構築される可能性がでてきているのでしょう

「グローバルな視点から森林づくりCW促進などの産学官民のネットワークづくりへの協力がもう少し必要かな・・・というこころで、本を作成してまとめました」と説明しました そして、今までの話と「今回出版した本セクション」との関係を右のように示して、話をまとめました (今後どうしようかな) 最後に、今後どうするかな?という一行を提示し・・・ 本日のイベントで皆さんの意見を伺って考えますーーー ということで、私の15分間のご挨拶を終わりにしました ーーーー メインプログラムの内容などは、追ってご報告しますねー konosaito5-10<benkyobeyabookeventREPO1> |

|

■いいねボタン

|