|

3月22日勉強部屋Zoomセミナー本年度第4回を開催しました。 3月22日勉強部屋Zoomセミナー本年度第4回を開催しました。

ゲストに上田昌文さん(NPO法人市民科学研究室代表理事)を迎え「「ウッドマイルズ運動、勉強部屋の活動」を市民科学の目から評価する」というテーマに沿って、お話を伺い意見交換をさせていただくこととしていました。

ーーー

(ゲストお願いする経緯ー市民研とは)

市民研とは??

ネットをみると「生活を基盤にした科学」(リビングサイエンス)を手掛かりに「生活者にとってよりよい科学技術とは」を考え実現を目指すというNPO団体です。

たまたま、文京区湯島の「林業経済研究所」の近くに事務所があり、文京区ということで、我が家にも関係あり、面白そうなことをされている方、、ということでネット繋がりがあり、勉強部屋のニュースレターをお送りしてしてきました。

勉強部屋の活動にも関心もっていただき、先般勉強部屋にも紹介しましたが【市民研動画ノート】BookTalk「語っていいとも」というイベントで、登壇させていただき、:ウッドマイルズ地元の木を使うこれだけの理由というという本の紹介や、勉強部屋についての紹介をさせていただきました。

ということで、「市民」をテーマに市民研代表上田さんにお話を少し伺おう、ということで、このイベントを企画しました。

(プレゼンの筋立て) (プレゼンの筋立て)

右がお話のながれです。。

「ウッドマイルズ運動、勉強部屋の活動」を市民科学の目から評価する。

というテーマからすると、1●,2●,3●は「市民科学の目」と何か、というイントロで、

最初の▲が評価するという、主題です。

そして最後の▲が、プレゼント!!

膨大なプレゼン内容を少し処理して、簡潔に分かりやすくしたデータをいただきました(イントロ部分の膨大な資料)ので。NPO市民研上田代表のプレゼン資料公開版こちらの置きます。

(「市民」とは)

「市民」がキーワードなのですが、勉強部屋でも「「地球環境の視点から、日本の森林と木材を考える」産官学民の情報交流の広場をめざします」といっています。

この民が市民ですね。私自身は霞が関にいたり、全木連にいたり、学位をとったりで、産官学は引っかかているつもりなんですが、いろんな方から、「勉強部屋でどんなつもりで「市民」といっているのか、分かりづらい」といわれることもあります。

ということで、1●をみていくと、「市民とは」でなくて「市民科学とは」なのですが、すごくアクティブな主体が「市民」になっています ということで、1●をみていくと、「市民とは」でなくて「市民科学とは」なのですが、すごくアクティブな主体が「市民」になっています

そして、議論の出発点が、左のページです

その答えは

・市民の:【主権者】

市民が主体になった/参加できる/意思決定できる/

→この度合いがいろいろあり得る

・市民による:【実施主体】

市民自身が科学を営む/調査研究する/問題解決する

→この度合いもいろいろあり得る

・市民のための:【よりよい生活・幸福を享受する主体】

そして、この文脈で、「市民の、市民による、市民のための、市民が作る持続可能な森林とな何でしょう?」なぜ必要で、それは可能なのか?という問が語られました。・・・

勉強部屋に対する、問題提起で、「産学官民というなら、しっかりそういう視点を掘り下げていってくださいね、」というものですが・・・当日は、今後考えていきますよーという雰囲気でしたが、このページの作成段階で、考えてみました。

(市民の市民による市民のための持続可能な森林とは?)

森林は地上の所有権を持った人の財産なんで(科学とは少し違います)すが、国土保全・水源涵養機能を含む、多面的機能を持った、市民の財産であるという側面もあるので・・・、市民の(市民が主体になった/参加できる/意思決定できる)、市民による:【実施主体】市民自身が科学を営む/調査研究する/問題解決する(これが一番難しいかな)。・市民のための:【よりよい生活・幸福を享受する主体】

さて、市民が主人公の持続可能な森林実現するためためのプレゼン資料の本体になる第三部、章立ては以下の通りです

順に紹介します

10の視点1)「志縁」の組織化と 政治的課題の「カスタマイズ」

(趣旨)

地縁・血縁・職縁はあるけと「志が一致した縁」を築くのは難しいが・・①具体的な成果を確実に出していること、②企業や行政に一目をおかれ、何らかの助言・支援機能を担えていること、③未知数だが他にはない、先進的な(次の時代を拓くような)、何らかの魅力を備えていることが大切。

これをやっていれば、志縁ができる

(具体的事例) (具体的事例)

多様な形態の市民科学講座・研究会(調査主体)とプロジェクト機関誌『市民研通信』・『市民研年報』、などをやって、縁を形成しています

(勉強部屋へのメッセージ)

「勉強部屋」は

<➀でみると>

扱い蓄積する情報が広く濃密なこと(国際動向分析なども含む)

<➁でみると>

森林行政と林業関連企業との(おそらく日本では最大の)ネットワークを築いて、情報発信や提言していること

で際立っていると思われる。

「市民科学研究室」は、

➀と③は若干あるけれど、➁が大きく欠落しているのが弱点と言える。

ーーーー

少し過大評価を受けました。メール配信のネットワークは築いていますが、それが市民研のように何かを動かすネットワークにはなっていません。

10の視点2)対立する専門的見解の継続性のあるすり合わせ

(趣旨)

まだ誰も手を付けていない政策的課題で、専門家の見解も分かれる難しい問題を、市民の立場で評価することができる可能性がある。市民研のテクノロジーアセスメント(TA=技術の社会影響評価)

(具体的事例) (具体的事例)

東京大学の「原子力施設の地震・津波リスクおよび放射線の健康リスク・・」研究の一部を市民研が実施

(勉強部屋へのメッセージ)

例えば、今後、「スマート農業」に習った「スマート林業」の(デジタルトトランスフォーメーションDXを柱とする)テクノロジーが出てきていると思われるが、それを適正にTAで評価していくことが必要になるのではないか?

10の視点3)技術発展の方向性を企業とともに議論する場

(趣旨)

企業の開発する技術の問題点を議論できる場が必要だが、しっかりしたものができていない

(具体的事例) (具体的事例)

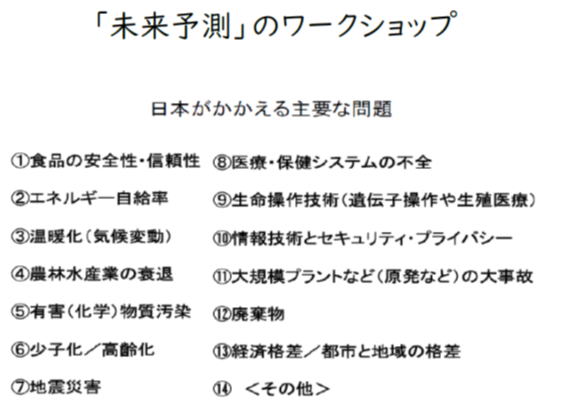

未来予測のワークショップ

市民は未来予測に関心があり、ワークショップをした経験。市民から技術への思いを語ると、企業もメリットあり

(勉強部屋へのメッセージ)

例えば、企業、研究者、地元自治体が共同で、住民を巻き込んでCitizen Science の手法で「木材利用への転換/昔の木材利用の復活」「木材DIYの可能性/新たな木工店の開発」がどこまでできるか、できていたものなのかを調査するプロジェクトを立ち上げみてはどうか?

この先に余儀なくされる「脱プラスチック」に先駆けて「木を活かす自治体」を打ち立てることができるかも

10の視点4)市民調査を支援する手段・方法の拡充

(趣旨)

政策的に実施されようとしている活動で生まれる危害や不公正を、反論する転換させる、市民研の中心活動。

(具体的事例) (具体的事例)

外環振動・低周波音調査会:東京外環道トンネル工事陥没事項調査。埼玉県八潮市の陥没事故対応も関係

(勉強部屋へのメッセージ)

市民を巻き込んだ調査が、学術サイドから大切な局面がいろいろある。(後述)

あとのトークセッションでも話題になったが、花粉症の対応、市民と離れたところにある、森と市民生活との関係性

10の視点5)問題解決型科学コミュニケーションとジャーナリズム

(趣旨)

・ジャーナリストは、取材した事実(背景的専門知識の習得も含めて)と意見聴取によって、問題の可視化・明確化に貢献することができる

・科学ジャーナリズムの基本は、STS的問題を<社会>と<科学>のいずれからも感知する

(具体的事例) (具体的事例)

放射線リテラシーワークショップ(福島県の子供が放射線について学ぶ)どう教えるかのモデルづくり

(勉強部屋へのメッセージ)

★「勉強部屋」の積み上げを生かし、ジャーナリストに的確で有効な報道をしてもらうこと(「記者会見」や「キャンペーン」を通じて)が、問題を広める意味では、最も効果的かもしれない。

★すでにできている種々の認証制度がどこまで実効力を発揮しているかについて、チェックの意味で、定期的に記事にしてもらうことも必要ではないか? (FSCマークのことを知らない消費者もいまだに多いのでは?)

★違法伐採をはじめとする、海外の現地で生じている問題は、日本ではなかなか身近な問題として認識してもらえない。海外ジャーナリズムと日本のそれをどう緊密にするか、も大きな課題だと思う。

日本林政ジャーナリストの会の活動は(ジャーナリストと官が率直なコミュニケーション)素晴らしいと指摘されました

10の視点6)地域を生きる主体としての科学知の編集と活用

(趣旨)

市民研の今後の展望の一つは、「地域」。自然との共生、人々の共感や共有をベースにしての新たな「地域の豊かさ」を創造することが、「消費と所有を拡大することで幸福になれる」という呪縛から、個人も社会をも解き放つ可能性があるからです。地域の人々に暖かく見守られながら支援され、地域のために活用される科学知と技術の姿を、私たちは大いに思い描き、具体化していくべきなのです。

(具体的事例) (具体的事例)

市民と防災研究会、健康まちづくり、まち歩き、銭湯の価値、NPO樹恩ネットワーク

(勉強部屋へのメッセージ)

★「地域と森林」の視点から

A「森林を知る」、B「森林の価値を知る」、C「森林の産業的営みの現状と問題を知る」、D「森林を守り、生かす活動を知る」、E「森林を守り、生かす活動に加わる」、F「森林経営の担い手になる(林業を営む)」

を、学問、行政、企業がそれぞれ何をどう担っているのか、また自治体の施策の力点やこれからの可能性はどこにあるか、市民にとって有効な「ツアー」「体験会」「ボランティア活動」などを企画し得るか、博物館や科学館は“森林”をどこまでとりこめるか、など、「勉強部屋」に蓄積している情報を生かして整理して、問題提起につなげるとよいのでは?

10の視点7)生活者にとっての健康リスクのトータルな把握と対処

(趣旨) (趣旨)

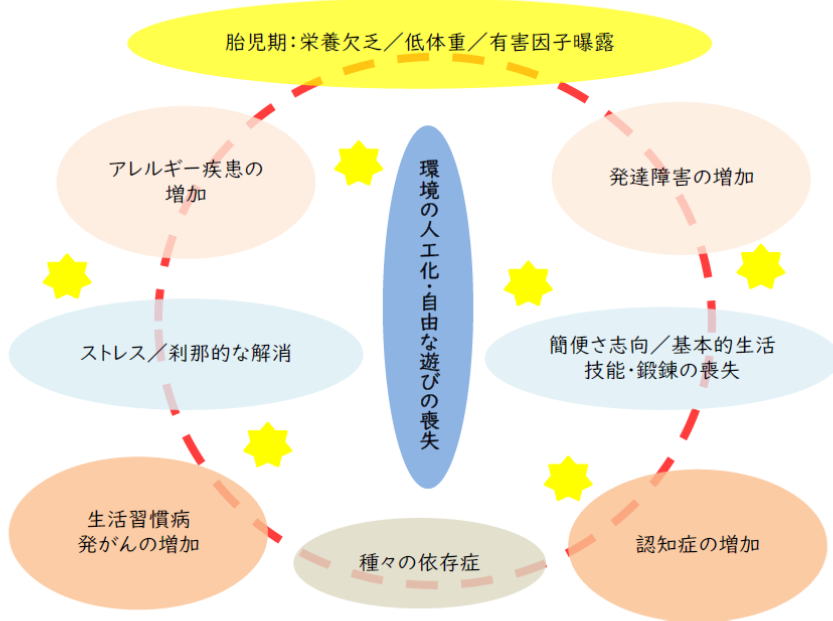

環境の人工化・自由な遊びの喪失が、人間の健康をむしばんでいる。医療は健康リスク対策の半分である。

(具体的事例)

電磁波のトータル曝露測定の実施、生活習慣病対策ゲーム、

(勉強部屋へのメッセージ)

最近の科学で「土壌を改良しさえすれば、農薬や肥料を使うよりも収量が増える」「人間の腸の中と植物の根の周りは栄養と免疫をもたらす類似した環境になっている」「アレルギーやメンタルヘルス障害が泥や土に触れることで改善する可能性がある」「森林では樹木同士が地中内の菌類によってインターネットのように情報を行き交わしている」といった土と微生物とヒトとの驚くべきつながりが明らかになってきた。土の喪失は生命そのものの喪失につながる。新しい「健康感」の形成過程頑張って

(とりあえすコメント)

「森林を歩くと副交感神経活動が高まり生理的にリラックスする」など事例が蓄積されています。

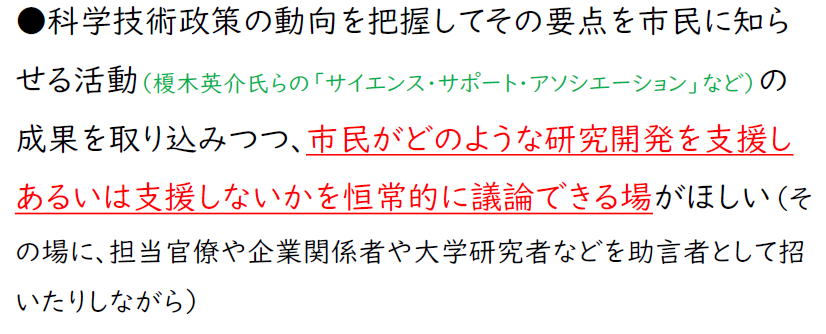

10の視点8)科学技術政策の形成への実効性ある関与や参画の方法

(趣旨)

・政府の審議会や委員会の限界:あり、

・審議会報告を逐一フォローし、批判的に解読し、市民の側の意見をまとめていく何らかの組織的なやり方を作れないか

(具体的事例) (具体的事例)

まだできていない将来計画

(勉強部屋へのメッセージ)

★「勉強部屋」は専門家委員会らによる政策審議について、おそらく日本ではもっとも素早くそれを紹介・解説し、分析することのできる場になっているのではないか。しかも、省庁の関係者とのつながりもあるので、提言に効力を持たせることができる。

★問題は、制度や施策があまりに多岐にわたり、全体としてどう階層づけられるのかが見えにくいこと。そのあたりをスッキリ見通せる「問題の所在:マップ」「政策:マップ」のようなものが欲しい。

(コメント)

森林・木材のグローバル分野でコメントすることが、出来るかもしれませんが、それが実効性がある形になるには、幅を広げられる、全体をわかり易く見せるマップ作り、大切な問題提起ですね

10の視点9)「◯◯技術を使わない」技術の探索と推進

(趣旨)

○○を使わない、もっともシンプルで、そう選択する人の数が多くなれば大きな社会的インパクトを持つが、そうならなくても、技術の利用に対してより意識的になれる

(具体的事例)

合成洗剤は使わない、柔軟剤は使わない、ペットボトルは使わない、携帯スマホは使わない

(勉強部屋へのメッセージ)

★「脱プラスチック」→「木材利用の促進」は必ず来る。

例)使い捨てプラスチック包装→木材製品包装への代替とその二次・三次利用、

★土砂災害の激甚化、山火事への対策としての森林管理の強化、

★気候変動への合理的な対策としての都市「緑化」の強化

森林をベースとしたアプローチがでてくる

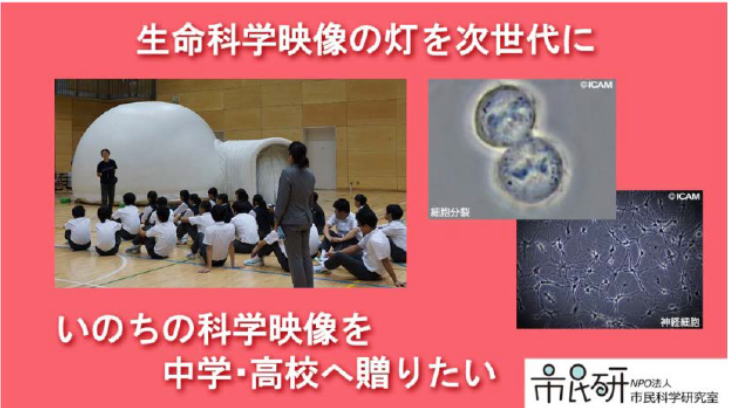

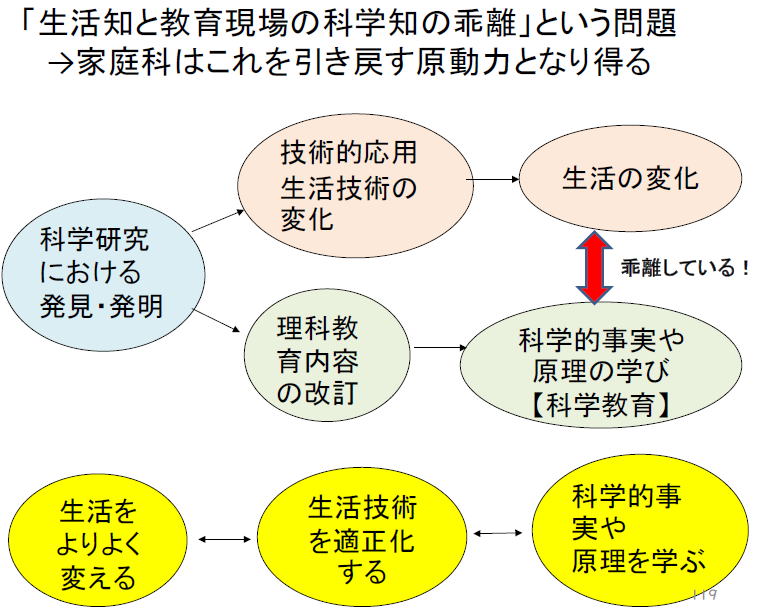

10の視点10)生活に根ざした生態学的総合科学教育の確立

(趣旨) (趣旨)

「生活知と教育現場の科学知の乖離」という問題

→家庭科はこれを引き戻す原動力となり得る

(具体的事例)

子どもの成長にとって本当に必要な「教え・学び」とは~「◯育」の試み

(勉強部屋へのメッセージ)まとめ

・「科学や技術は、人と社会をよりよくしていくためにどうあらねばならないか」という問題意識を体感的に身につける

→森林が抱える「ヒト・スケール」との「懸隔の大きさ」(居住地からの距離、生育の時間、物理的な巨大さ)をどう乗り越えて、「自分ごと」にしていけるかが問われている。

・自然というものが奥深くその探求と技術的応用には謙虚さがなければならないこと(その探求は限定的なものでしかないこと)

→森林は地球生態系の要

「マザー・ツリー」の発見にみるように、最も奥深い驚異のシステムの一つ

・「人を殺さず・傷つけず・抑圧しない」が実現していない社会のなかで、科学と技術がその負の側面の責任をまぬがれているわけではないこと

・また科学と技術の発展がそれを必ずしもその負を小さくするわけではないこと

ゲストのプレゼンは以上の通りでした

ーーーーー

(勉強部屋へのメッセージは森林木材関係者へのメッセージ)

「勉強部屋へのメッセージ」という欄は、いただいたプレゼンデータ公開版の中で、色付けされて、「水色で囲った部分が「>> ▲市民科学の視点からみた森林問題>> ~「ウッドマイルズ」と「勉強部屋」の取り組みをとらえると

>> ▲市民科学研究室からの提案」といわれたものを、ベースに当方で少し加工したものです。

ただ、いままで当方と市民研の関係からすると、勉強部屋へのメッセージ(もありますが(次節後述))でなく、森林木材関係者(当事者でなくとも、強い関心を持っている市民も含む)へのメッセージですね。

是非勉強部屋の読者の方々は、皆さんへのメッセージとしてお読みください。

(勉強部屋のさらなる社会貢献の可能性)

市民研の立場から勉強部屋を見ると、行政や企業との関係性が、割とハードルが低くうまくいっているのでないかという評価がされています。そういう可能性があるのではという思いですがそれはそれとして、・・・

勉強部屋が森林や木材に関係にある人向けに情報発信するネットワーク(少し内向き)で、市民研のようなアクティブに社会活動をおこなっている団体の責任者に対して、あまり重要な情報がいきわたっていないということを再認識しました。

それは、ウッドマイルズの話をしたときです。上田さんはフードマイルズの話はよく知っていて、それに基づいて、ペットボトルの水のリスクを、ウォーターマイルズといったかたちで、取組んだことがあったのだそうですが、ウッドマイルズは知らなかった!といわれてました。エーですね。

それから、森林環境税も知らない人が多いです。税のように市民に課税するという市民の目から見たら重要な意思決定の過程が知らされていない!!

という言説もあったので、「森林環境税は森林サイドからすると、市民に対する連携の重要なステップアップなので、情報発信も林野庁のサイトなど、丁寧な説明がされいます。」などと、コメントしたりしました。

勉強部屋ニュースの読者は現在1700名ほどです(この数年あまり増えていない)、すこし市民向けの発信ガンバります。

また、海外とのコミュニケーションのお話も提起されました。海外版のニュースレターは少し配信されていないので、材料は改定クリーンウッド法施行4月から)など、いろいろあるので、頑張ります

(森林木材関係者向けのメッセージー市民を巻き込んだ市民科学の調査を全国で)

具体的な提案があったのは、企業、研究者、地元自治体が共同で、住民を巻き込んでCitizen Science んだ調査プロジェクト

テーマは?いろいろあるけれど

①市民の木材利用拡大への意識転換をはかる「木材利用への転換/昔の木材利用の復活」「木材DIYの可能性/新たな木工店の開発」がどこまでできるか、

②山火事対策に私たちは何ができるプロジェクト、

③健康に優しい森林・都市緑化プロジェクト、

④私たちの町の森林をすべて知り尽くして次世代のまちづくりプロジェクト

⑤スギ花粉症とどのように付き合うのか、対応策見出しプロジェクト

市民を巻き込むアプロ―チの仕方は、市民研が過去の豊富な蓄積をもとに、御手伝いします・・・。

ーーーー

以上です

膨大なプレゼン内容のすべて紹介できませんでした。なた、質疑の時間などのやりとり、全部は紹介できなかったですが、エッセンスお伝えしました。

ご興味のある方は、

NPO市民研上田代表のプレゼン資料公開版是非ご覧ください

また、市民研活動に取組むゲストの気持ち、トークセッションや、QAなどについて、参加登録者や持続可能な森林フォーラム会員にはアーカイブ動画共有しています。

((皆さんへ))

たくさんの参加ありがとうございました。

プロジェクト参加者や持続可能な森林フォーラムの個人会員、団体賛助会員にはアーカイブ動画が見られるようになっています。

フォーラムの個人会員や団体賛助会員の参加手続きはこちらからどうぞ

・・・・

(森未来と連携)

昨年から素晴らしい内容を多くの方の共有できるように、持続可能な森づくり向けたビジネスネットワーク構築を進めている株式会社森未来さんと、共催企画としました。 昨年から素晴らしい内容を多くの方の共有できるように、持続可能な森づくり向けたビジネスネットワーク構築を進めている株式会社森未来さんと、共催企画としました。

zoomの設定とか、皆さんへの案内、アンケートの回収など、大変お世話になりました。今後ともよろしくお願いします

ーーーーー

konosaito3-37<zoommt24-4threpo>

|