|

来年4月のクリーンウッド法の施行にむけて、全国各地で「説明会」(改正クリーンウッド法の制度説明会及び指導者養成講座)が開催されており11月25日にオンラインで出席。また、12月5日合法伐採木材利用推進全国協議会(以下協議会)に出席しました。(どちらも林野庁の合法木材ガイドラインいもとづいて団体認定をおこなうこととなった、NPO木の建築フォラムに実施担当者として出席)

前者の説明会のほうは、報告された資料がネット上に公開されています。

資料1 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の改正について(第1部)(林野庁)(概要)

資料2 コンプライアンスとクリーンウッド法(森林総研林業システム研究室御田成顕 室長)

資料3 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の改正について(第2部)(林野庁)(詳細)

現時点での林野庁側の情報が体系的に掲載されされているので、参考になります。

どちらの会合も主たる参加者は、川上川中の木材関係事象者ですが、このページでは、改めて「木の建築フォラム」という、木造建築関係者の立場(木の建築を環境に貢献するCW法によって合法性が確認された木材(以下合法性確認木材)を使って建築したい!!という立場)にたって、どんな状況になっている、という視点で概要を見てみることにします。

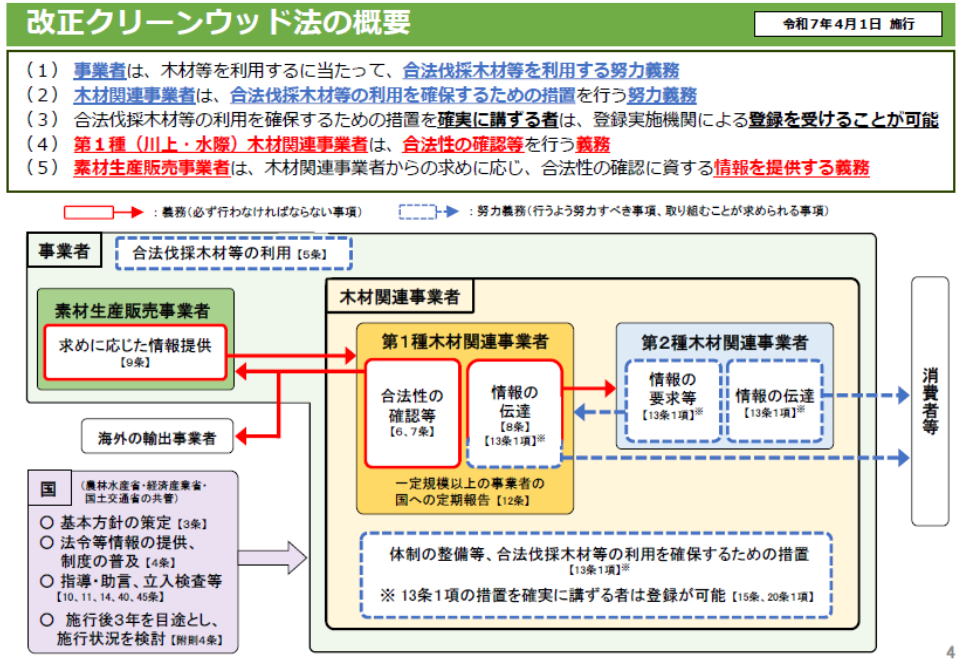

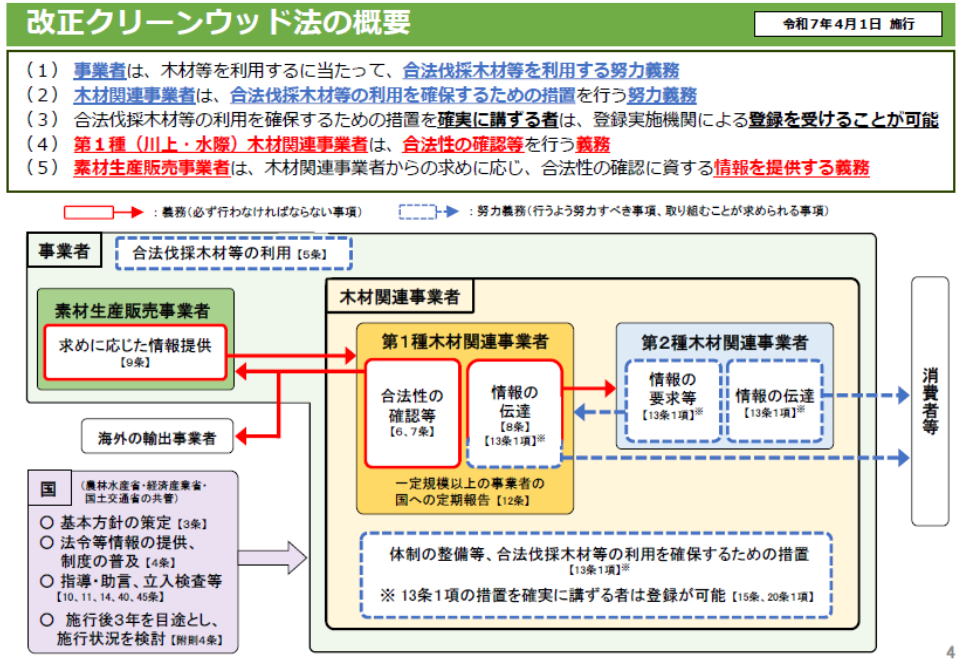

資料1_4ページの左の図はCW法改正の(どこにでもある)概要図。 資料1_4ページの左の図はCW法改正の(どこにでもある)概要図。

(消費者向けの合法性確認木材の情報伝達)

建築業者は消費者だとすると(第2種木材関連事業者かもしれないが(後述))、製材所や集成材事業者など川中の事業者(第2種事業者)から「これは合法性確認木材☆か」を確認して情報提供をうけることになります。

(☆伐採過程で国内法律に基づいて作業が行われたことがはっきり確認されている木材は、クリーンウッドとか合法伐採木材といわれたり、合法木材(合法木材ナビ)と言われたりしてきちましたが、クリーンウッド法では「合法性確認木材」となっているようですた。)

図の一番右に二つある青い点線の→

木材を供給する事業者が、「合法性確認木材だ」というのが、本当なのか?といことがポイントになります。

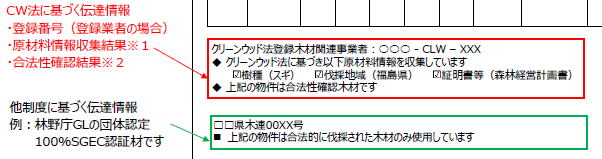

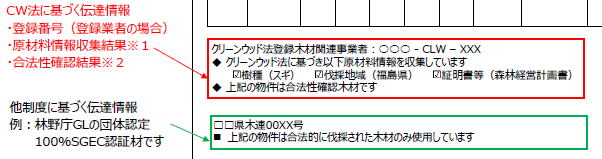

これについて調べているうちに、資料3のP34あたりに情報がありそうなので、P36の第2種から第2種の記載例に、以下のようなサンプルがついていたので、林野庁の担当者にきいてみました。

納品書のサンプルに、CW法の登録事業者と、ガイドラインによって団体認定の二つがついていますが、、CW法の合法性確認木材を調達するとき、その事業者がガイドラインの事業者なら信頼で伐る調達先なのですか?と聞くと、そうではないと言われました。 納品書のサンプルに、CW法の登録事業者と、ガイドラインによって団体認定の二つがついていますが、、CW法の合法性確認木材を調達するとき、その事業者がガイドラインの事業者なら信頼で伐る調達先なのですか?と聞くと、そうではないと言われました。

ガイドライン団体認定の情報が記載際されているのは、グリーン購入法に対応したサプライチェーンの場合をそうていしているのです。

ごめんなさい、建築関係者が川中の第二種木材事業者から合法性確認木材を購入するとき、その事業の信頼性を担保するのはCW法登録事業者だけ見たいです。(この辺は少し後で後述します)

(合法性確認木材の出発点ー確認の手立て)

さて、今回の改正ポイントは一番上の図にあるように、素材生産事業者が求めに応じていて情報提供をすること、第1種事業者が合法性の確認をし情報伝達をすることが義務いなっていることです。このことが今回の改正で、全体のシステムの信頼性を確保する重要なポイントになっているので、分かる限りで説明します。

素材採算事業者が渡さなければならないのは。①樹種、②伐採地域、➂合法確認の証明書(詳しい例示が資料116ページ(国産材)17ページ輸入材がリストアップされています。

次に第1種事業者に義務となる、合法性確認と伝達について、どんなことが要求されるのか見てみましょう。

資料1 18ぺージに以下のような記述があります。

1.合法性の確認の信頼性の向上

(1)収集等した原材料情報が真正なものであるとは限らないことから、関連情報※を踏まえることで、合法性の確認の信頼性を高めることが重要

※

・国が提供する情報:国内外の木材等の生産及び流通に関する法令、森林の持続可能な利用に関する法令、貿易等に関する法令など。林野庁Webサイト「クリーンウッド・ナビ」にて提供

・取引の実績

・その他原材料情報に関する情報:木材等の材積、伐採地の違法伐採状況に関する報道、納品書と商品の突合結果、取引相手のCW法の登録情報、報告書など |

つまり、第1種事業者の立場に立って考えると、素材生産事業者からもらった情報が本当のものかわらかないので、確認することとなっています。

林野庁のガイドラインでは、業界団体認定をもらっている素材生産事業者が「これは合法伐採木材です」と主張すれば、合法確認がすみ、次の段階に渡せたけど、クリーンウッド法の第一種事業者に要求する義務では、それではだめでしっかり確認をすること!!DDですね。

ここはCW法が改訂まできて、第1種事業者に合法性確認木材の確認を義務付けすることの重要性を再確認しました。

(第二種事業者は確認ではなく「伝達」の努力義務で、素材生産事業者は第一種事業者いわれたら情報提供をなければならない義務はあるけど、その情報は第一種事業者に厳しくチェックされる)

(信頼できる第1種事業者であることの確認は?)

さて木材業者間では大体いいとして、繰り返しになりますが、建築事業者から見た場合・・・、第1種事業者らしい製材所などから製材を購入する場合、どのようにその事業者が信頼できる人かどうか確認するのでしょうか?

その事業者に「この材木はCW法に基づく合法性確認木材ですよね。そうなら納品書にそのように記載してください」と伝達して、そのような書類をもらう。というのが、第一歩なのでしょうが・・・・その上登録事業者なら問題ないですね。

ただ登録事業者は全国に700件ほど。それでは「ガイドラインの団体認定事業者(全国に1万5千社もいる)ならよいのでしょうか?」と林野庁に聞くと「それだめです。別の制度です。」

義務がかかっているのだかから大丈夫なのかもしれませんが、木材業をするには登録システムもないようですから、特に木材事業者以外に木材を提供する場合の信頼性を担保するシステムが、もう少し必要なのでないかと思いました。

木材業界団体が貢献する可能性もあるのでないかなー、という一人ごとです。

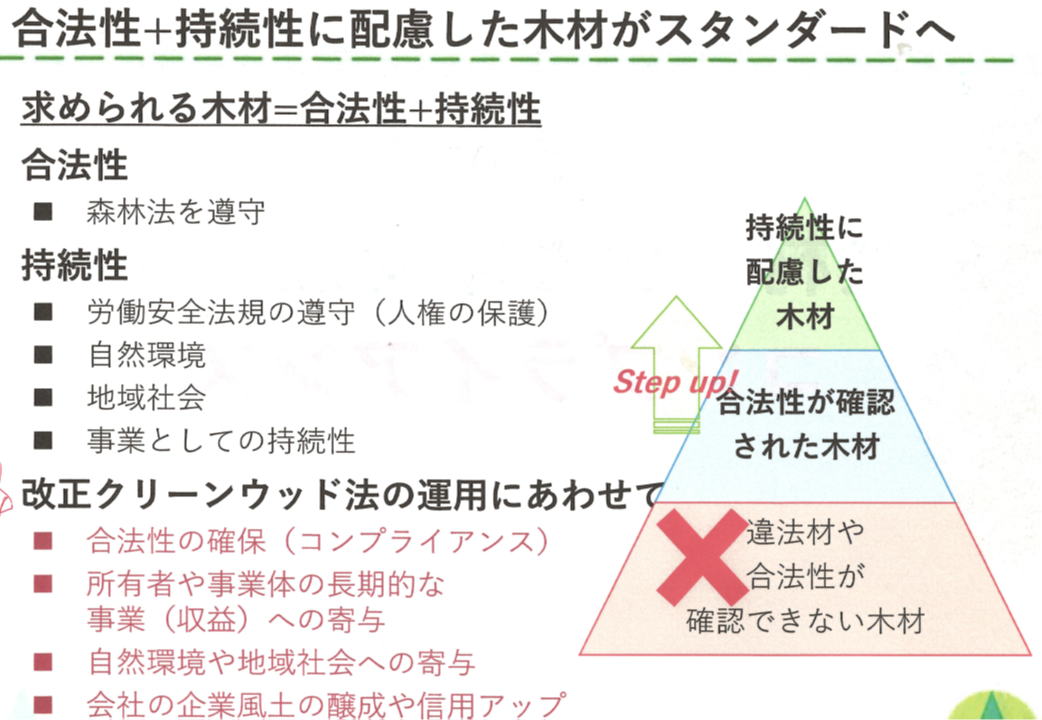

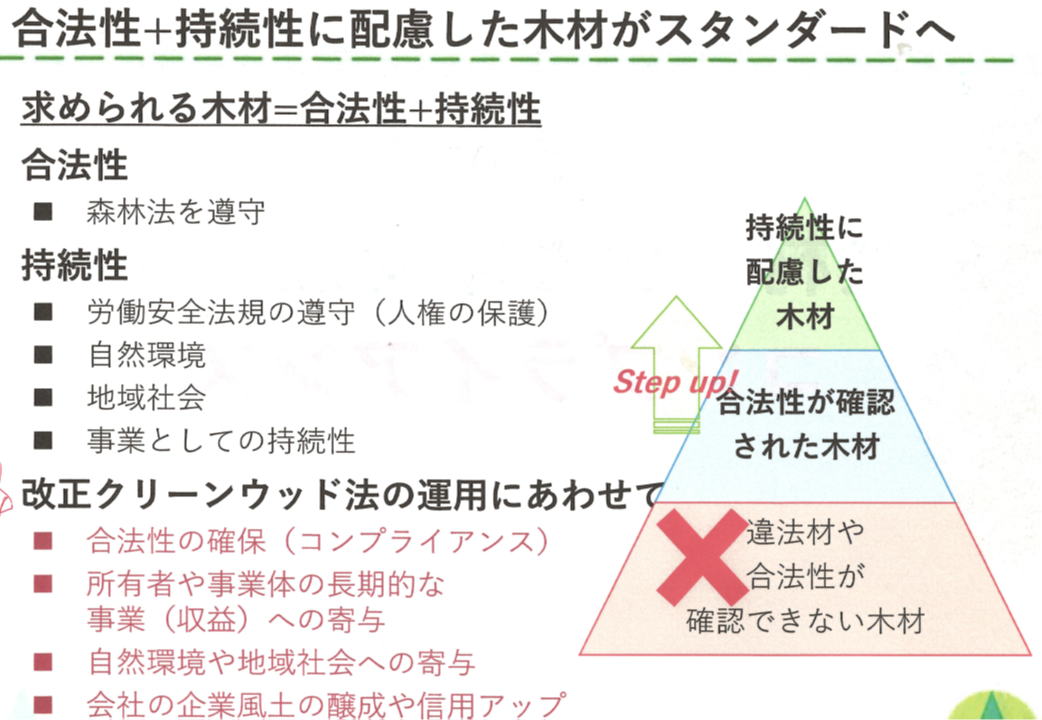

(合法性確認木材から持続可能性へのステップアップは) (合法性確認木材から持続可能性へのステップアップは)

さて、資料2を見てみましょう。

森林総研の研究者による背景説明ですね。その中で印象に残ったのは、左の図です。

このページでもすでに紹介しましたが、関西大阪万博の巨大木材リングに関係する、木材調達コードが以下の5項目を要求しています

①伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令等に照らして手続きが適切になされたものであること

②中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されている森林に由来するものであること

③伐採に当たって,生態系が保全され,泥炭地や天然林を含む環境上重要な地域が適切に保全されており,また,森林の農地等への転換に由来するものでないこと

④森林の利用に当たって,先住民族や地域住民の権利が尊重され,事前の十分な情報提供に基づく,自由意思による合意形成が図られていること

⑤伐採に従事する労働者の労働安全・衛生対策が適切に取られていること

一番目は合法性確認木材ですが、あとの4つも入れて持続可能性の証明をもとめています。

そこで、協議会のときに何かご意見ありませんか?と聞かれたので、手をあげて、聞いてみました。

Qfrom藤原(木の建築フォラム):先般の指導者養成説明会でも森林総研の御田さんが万博リンク木材の調達コードを例にして「木材調達要件のトレンドが、合法性から持続可能性に拡大していると」言われていたました。それに関連して、持続可能性について質問します。CW法では合法性だけを確認していますが、今後持続可能性についてどのように扱っていくのでしょうか?

Afrom林野庁担当者:→まずは合法性を見て欲しいが、それだけでよいのかというご意見ですね。CW法で基本となるのは、合法性を確認して伝達してもらうことで、まずは合法性が確認された木材等の流通及び利用を促進することを目指しています。これをどれだけ事業者にやってもらえるかを見極めたうえで、法律に定められている施行後3年の見直しの際に再度検討してまいります。 |

重要な論点だと思うのですが、少し先送りですかね。

グローバルに視野をひろげ、万博などの開催の中で、是非合法木材から持続可能性へのステップアップの展望を見出したいですね。

建築関係者の期待していると思います。

ーーーー

なお、クリーンウッド法に関する情報提供ホームページ「クリーンウッド・ナビ」:林野庁で最新情報が掲載されているので、分からないことがあったら、そちらを参照してください。

もちろん、この記事について不明な点は、勉強部屋に問い合わせしてください

ーーーー

boueki4-89<CWLsekojunbi>

|

(合法性確認木材から持続可能性へのステップアップは)

(合法性確認木材から持続可能性へのステップアップは)