|

日本林政ジャーナリストの会本年度第二回共同取材の2日目。全体像はこちらに(→2025大阪関西万博の木材利用ー林政ジャーナリストの会共同取材の結果)に報告されていますが・・・・ 日本林政ジャーナリストの会本年度第二回共同取材の2日目。全体像はこちらに(→2025大阪関西万博の木材利用ー林政ジャーナリストの会共同取材の結果)に報告されていますが・・・・

このページでは、万博の木材利用とうテーマのひつと、「大屋根リング」に関して報告します。

(大屋根リング概要と、木材リングになった経緯)

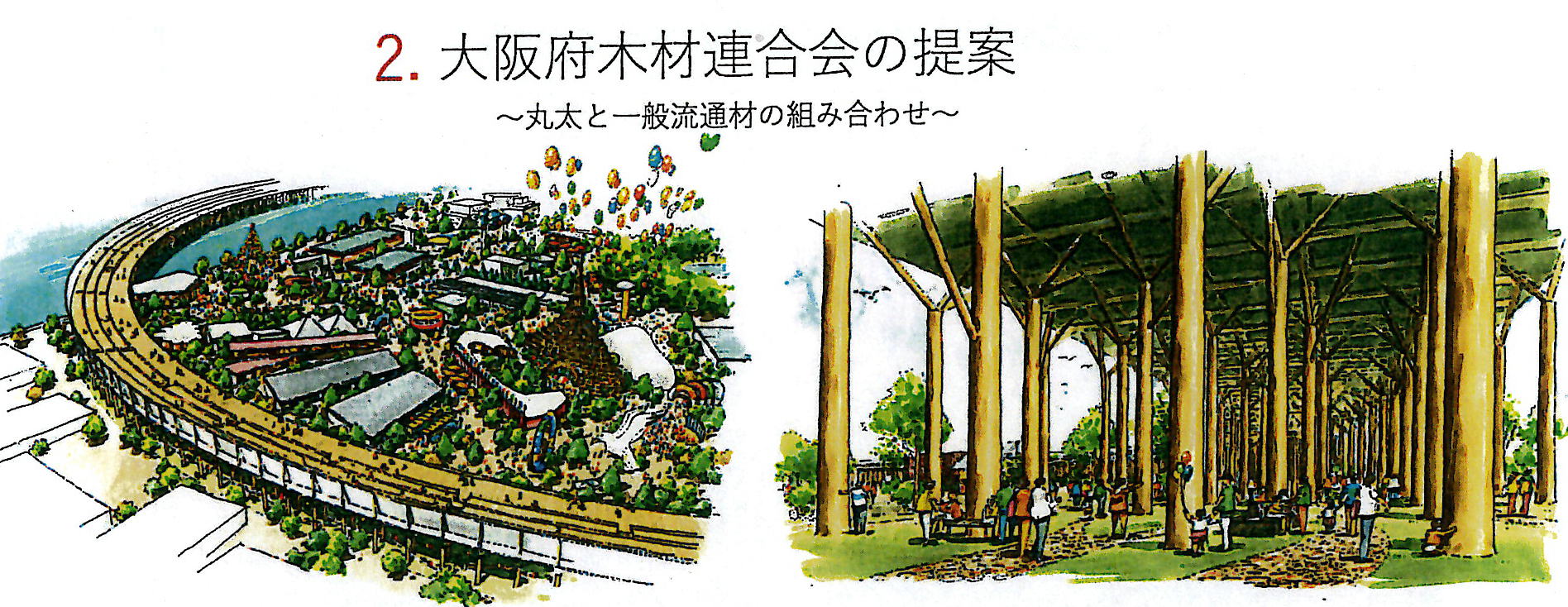

「大屋根リングは、「多様でありながら、ひとつ」という会場デザインの理念を表す大阪・関西万博会場のシンボルとなる建築物です」。と説明があり、外形が650メートルの巨大木材リングは、ギネスブック最大の木材建築物としてい登録されました。

万博のシンボルが木造建築物!!というのが、今回共同取材で万博にいくこととなった大きな理由です。

なぜ、木造リングになったのか?大阪府木連三宅専務の配布資料の中に、府木連がいりいろ提案した経緯が書いてありますが、・・・ なぜ、木造リングになったのか?大阪府木連三宅専務の配布資料の中に、府木連がいりいろ提案した経緯が書いてありますが、・・・

リングを設計した藤本壮介亮さんを取材した結果の記事「世界的建築家・藤本壮介はなぜ木造リングで万博を囲い、真ん中に森を作ったのか」に以下のような説明があります

「世界的に今、大規模な木造建築への注目が高まっています。木材は持続可能(サステナブル)な素材です。自然の森で育つ過程で二酸化炭素を吸収し、木を切った後にすぐに植林をして、森林を再生させるという循環を生み出しています。 「世界的に今、大規模な木造建築への注目が高まっています。木材は持続可能(サステナブル)な素材です。自然の森で育つ過程で二酸化炭素を吸収し、木を切った後にすぐに植林をして、森林を再生させるという循環を生み出しています。

日本は千年以上の木造建築の伝統を持ち、木造の技術も非常に高い。万博というグローバルな発信機会に、日本の持つ伝統と最先端の技術を組み合わせて、世界最大の木造建築を作ることは非常に意義深いことだと考えました。」

ということで、日本の伝統技術と木材のサステイナビリティの二つが巨大木材リングのポイントです

ということで、万博協会の部長からレクをしていただいた、・・・「大阪・関西万博にける木材調達コードと木材再利用」の内容をご紹介しましょう。 ということで、万博協会の部長からレクをしていただいた、・・・「大阪・関西万博にける木材調達コードと木材再利用」の内容をご紹介しましょう。

ます、木材調達コードのはなしから。

(大阪関西万博における木材調達コードと木材のサステイナビリティ)

「大阪・関西万博と持続可能性」というページがありますのその中に内容を詳しく説明します。

(大阪・関西万博と持続可能性) (大阪・関西万博と持続可能性)

本文

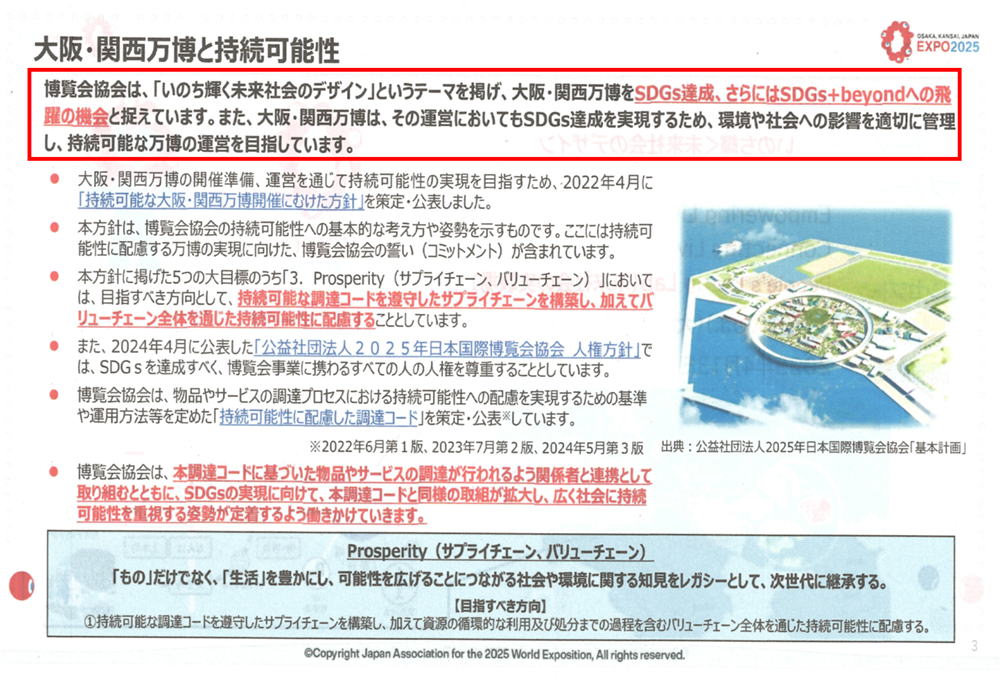

博覧会協会は、「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマを掲げ、大阪・関西万博をSDGs達成、さらにはSDGs+beyondへの飛 躍の機会と捉えています(「持続可能な大阪・関西万博開催にむけた行動計画」より)。また、大阪・関西万博は、その運営においてもSDGs達成を実現するため、環境や社会への影響を適切に管理し、持続可能な万博の運営を目指しています。

|

〇大阪・関西万博の開催準備、運営を通じて持続可能性の実現を目指すため、2022年4月に「持続可能な大阪・関西万博開催にむけた方針」を策定・公表しました。 〇大阪・関西万博の開催準備、運営を通じて持続可能性の実現を目指すため、2022年4月に「持続可能な大阪・関西万博開催にむけた方針」を策定・公表しました。

〇本方針は、博覧会協会の持続可能性への基本的な考え方や姿勢を示すものです。ここには持続可能性に配慮する万博の実現に向けた、博覧会協会の誓い(コミットメント)が含まれています。

〇本方針に掲げた5つの大目標のうち「3.Prosperity(サプライチェーン、バリューチェーン)」においては、目指すべき方向として、持続可能な調達コードを遵守したサプライチェーンを構築し、加えてバ リューチェーン全体を通じた持続可能性に配慮することとしています。

〇また、2024年4月に公表した「公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 人権方針」では、SDGsを達成すべく、博覧会事業に携わるすべての人の人権を尊重することとしています。

〇博覧会協会は、物品やサービスの調達プロセスにおける持続可能性への配慮を実現するための基準や運用方法等を定めた「持続可能性に配慮した調達コード」を策定・公表※しています。

※2022年6月第1版、2023年7月第2版、2024年5月第3版出典:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会「基本計画」

〇博覧会協会は、本調達コードに基づいた物品やサービスの調達が行われるよう関係者と連携として 取り組むとともに、SDGsの実現に向けて、本調達コードと同様の取組が拡大し、広く社会に持続可能性を重視する姿勢が定着するよう働きかけていきます。

|

ーー

Prosperity

(サプライチェーン、バリューチェーン)

「もの」だけでなく、「生活」を豊かにし、可能性を広げることにつながる社会や環境に関する知見をレガシーとして、次世代に継承する。

【目指すべき方向】

①持続可能な調達コードを遵守したサプライチェーンを構築し、加えて資源の循環的な利用及び処分までの過程を含むバリューチェーン全体を通じた持続可能性に配慮する。 |

ということで、大屋根リングのトレーサビリティを規定している、木材調達基準が万博全体の持続可能性のメッセージの中でも重要な課題を示していることを再確認しました

関連資料:万博協会が国際きっかうISO201の認証を取得、万博の持続可能性の取組、

(万博の木材調達コード)

本件についてのは、このページでも何回も説明したページがあります完成間近万博の巨大木造大屋根リンクー木材のトレーサビリティは?(2024/7/11)

概要について、「わかり易いので」(思い込み)、もういちど掲載しておきます

概要を示す左の一枚上から順に 概要を示す左の一枚上から順に

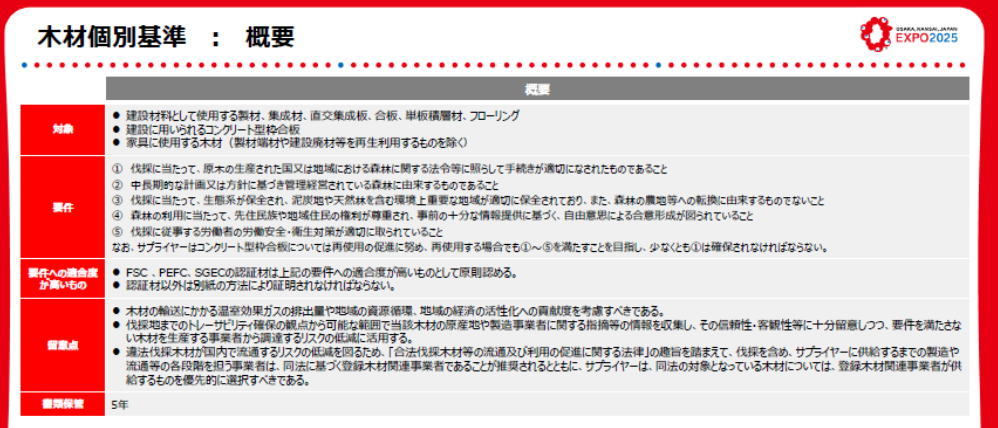

1対象

建設材料として使用する製材、集成材、直交集成板、合板、単板積層材、フローリング対象

はこれで巨大リングの建設木材は対象ですね

2 要件

① 伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令等に照らして手続きが適切になされたものであること

② 中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されている森林に由来するものであること要件要件への適合度が高いもの留意点

③ 伐採に当たって、生態系が保全され、泥炭地や天然林を含む環境上重要な地域が適切に保全されており、また、森林の農地等への転換に由来するものでないこと

④ 森林の利用に当たって、先住民族や地域住民の権利が尊重され、事前の十分な情報提供に基づく、自由意思による合意形成が図られていること

⑤ 伐採に従事する労働者の労働安全・衛生対策が適切に取られていること

なお、サプライヤーはコンクリート型枠合板については再使用の促進に努め、再使用する場合でも①~⑤を満たすことを目指し、少なくとも①は確保されなければならない。

3要件の適合度が高いもの

? FSC 、PEFC、SGECの認証材は上記の要件への適合度が高いものとして原則認める。

? 認証材以外は別紙(↓)の方法により証明されなければならない。

別紙(関連部分)

(1)調達基準2の①の確認については、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠した合法性の証明によって行う。なお、コンクリート型枠合板の合法性の証明については、国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成28年2月2日変更閣議決定)における「合板型枠」と同様の扱いとする。

(2)調達基準2の②~⑤の確認を行う者(確認実施者)については、国産材の場合は森林所有者、森林組合又は素材生産事業者等が確認を行うこととしています。また、輸入材の場合は輸入事業者が確認を行うこととしています。

上記の確認実施者は、説明責任の観点から合理的な方法に基づいて、別紙に示す②~⑤に沿って確認を行ってください。確認の方法については、関連文書の収集、関係者への聞き取りや質問票の徴取、現地確認等により必要な情報を収集する方法が考えられますが、できる限り客観性のある根拠に基づいて確認することが望まれます。確認の結果については、書面に記録してください。又は、その結果を証明する第三者の監査報告をもって代えることもできます。

その上で、確認実施者は、確認の結果を書面にて納入先等に示してください。これ以降の加工事業者や流通事業者等においても、確認実施者から書面とともに納入された木材を、そうでないものと混ざることのないよう適切に分別管理した上で、次の納入先に販売等する際に、書面により示してください。(なお、書面については、既存の納品書等に同様の情報を追加記載すること等で対応いただいてもかまいません。又は、その結果を証明する第三者の監査報告を提出することをもって代えることもできます。)

書類は日本語で作成し、英語表記のものは日本語訳を添付してください。

型枠工事事業者は、コンクリート型枠合板を再使用する場合について、すでに使用されたものである旨を書面により証明することが求められます。

各事業者は、調達する木材の入出荷の記録や証明書、そしてDDやモニタリング調査結果等の書類を5年間保存し、博覧会協会の求めに応じて提出していただく場合があります。 |

万博リングの木材の調達先の素材生産事業者などが、地域住民の了解をとっているか?(要件④)、従事者の安全衛生が核をされているか?(要件⑤)などを確認し販売した人に、文書で渡す。その文書をわたさえた流通加工業者は、分別管理して、次の人に文書を渡す。

大変でsが、やりがいがあいますね。

以上です。

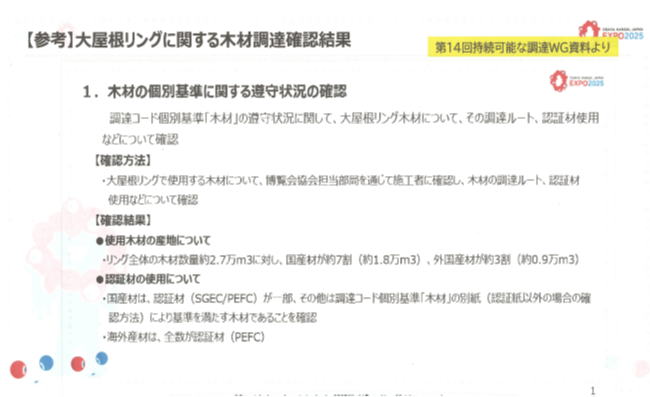

(大屋根リングに関する木材調達確認結果) (大屋根リングに関する木材調達確認結果)

今回の万博協会局長のレクチャーで示されたスライで、いままでに公開されえちなかったのは、標記のスライドです

大切な情報なので、文章をそのまま紹介しますね

1. 木材の個別基準に関する遵守状況の確認(タイトル)「第14回持続可能な可能な調達WG資料より」

調遅コード個別基準「木材」の遵守状況に関して、大屋根リング木材について、その調達ルート、認証材使用などについて確認

【確認方法】

・大屋根リングで使用する木材にJいて、博覧会協会担当部局を通じて施工者に確認し、木材の調達ルート、認証材使用などについて確認

【確認結果】

●使用木材の産地について

・リング全体の木材数星約2.7万m3に対し、国産材が約7割(約1.8万m3) 、外国産材が約3割(約09万m3)

●認証材の使用について

?国産材は、認証材(SGEC/PEFC) が一部、その他は調達コーど個別基準「木材」の別紙(認証材以外の場合の確認方法)により基準を満たす木材であることを確認

・海外産材は、全数が認証材(PEFC)

------

(森林認証以外で木材の持続可能性を示すプロセス)

以上ですが、いままで気になっていた、個別基準「木材」の別紙(認証材以外の場合の確認方法)。これがつかわれて、国産材の大屋根リングの木材の持続可能性が確認されたんですね。

「第14回持続可能な可能な調達WG資料より」と記載されているんで、どんな結果なんだろうとネット上をみてみました。」14階というのは間違えで、第13回WGだそうなので、チェックしてみました

【資料13-2】調達コードの実施状況について【PDF形式:1.41MB】

【確認結果】

●使用木材の産地について・リング全体の木材数量約2.7万m3に対し、国産材が約7割(約1.8万m3)、外国産材が約3割(約0.9万m3)

●認証材の使用について

・国産材は、認証材(SGEC/PEFC)が一部、その他は調達コード個別基準「木材」の別紙(認証材以外の証明方法)により基準を満たす木材であることを確認

・海外産材は、全数が認証材(PEFC) |

局長のスライドとまったく同じことがかいていあります。

どのようにサプライチェーンを管理したのか?優良事例でも公開してもらいたいいですね。だけど、公開されていません。

残念です!!!

前に、「いずれにしても、合法木材だけでなく、5つの持続可能な木材の要件(東京オリパラから定着してきた)のサプライチェーンの管理がどんなにして行われているかが、今後のCW法の在り方にも関係してくるので、優良事例などで、公開されることを期待します。」と記載しましたが・・・、期待通りならず残念です

---ーーーー

もう一つ、万博協会局長のレクの中に、「万博終了後の木材の再利用」というテーマがあるのですが、これはまだ動いているようなので、追って報告しますね(→その後掲載しました)大阪関西万博の木材利用(3)ーー万博終了後の木材の再利用

Sinrin5-30 <2025banpaku2_2>.

|