| 人間社会の持続可能性,世界や地域の安全保障をはじめ,今日の地球上のありとあらゆる課題の解決に向けて,避けて通れない存在となっているのが「中国」である。中国共産党を通じた権威主義体制の下,巨大人口を抱えての急速な経済成長は,今後の地球環境や国際政治にどのようなインパクトを与えるのだろうか。そもそも,中国の政治指導者達は,

こうした課題をどのように捉え, どのような域内外での政策的な取り組みを進めているのだろうか。そして,中国各地に暮らす人々は,世界第二位となるまでGDPを押しあげた裏側で,貧富の格差拡大,環境負荷の増大に向き合いつつ,

どのような持続可能な社会構築のヴィジョンを生み出そうとしているのか。その結果として,黄砂の発生源ともされる北方の乾燥地帯の緑化をはじめ,地球温暖化防止や生物多様性維持といった取り組みは進んでいくのか。本書は,これらの課題や疑問の解決に資するべく,

1949 年から2010 年代にかけての中国(以下現代中国)における森林政策の内実を解明する試みである。 |

| ユーラシア大陸の東側,東アジアの大半を占めるこの地域は,黄河・長江(揚子江)という二つの大河の流域を中心に,後に「中華」と称される主要な古代文明の揺藍となり,今日に至るまで,数千年単位の人類の発展史の礎となってきた。その過程では,豊かな土地と水を背景に農地拡大が繰り返され,

それを支える水利や農業技術も,他の地域に先んじて発達した。その結凩,食料の安定供給による人口増加と富の蓄積,それらを統括する権力の発生と糾合が進み,ついには「中華帝国」と呼ばれる一元的な統治機構が成立する。その後も,権力や資源をめぐって多くの争いが繰り広げられ,度重なる王朝の交代を経つつも,その影響力は「華夷秩序」等の形をとり,東アジアのほぼ全域へと拡大する。19

世紀中盤以降は,産業革命を経た列強諸国による外部からの圧力に苦しみながらも, 1949 年,中国共産党の主導する中華人民共和国として大部分が再編される。この時点で,国家として再編さた「中国」は,

土地に依拠して暮らす5億人以上の人々を抱えるに至っていた。国家単位での人口としては,当時, もちろん世界最大である。 |

この現代に至るまでの中国社会の発展に大きく寄与し,同時に大きく影響されてきたのが「森林」であった。中国では,農耕社会の成立する約4000年前の段階で,全土に占める森林の比率が60

%以上であったと考えられている(中国林学会等1996) 。これらの豊富な森林が涵養する水,木材等の物質・バイオマス,そして肥沃な土壌が,その後の農業生産を基軸とした中華文明の伸長を支えたことは想像に難くない。しかし,その伸長による農地拡大と人口増加のスパイラルが加速するにつれ,そのしわ寄せは,各地の森林の減少として表れることになった。各時期の戦乱に伴う破壊,都市建設・復興への木材需要,生活用・産業用の燃料確保等も,森林の伐採を後押しした(平野2008)

。木材需要増に応じた広範囲の木材市場も, 10 世紀の時点で形成されており,多くの良質の木材が各地の山々から伐り出され,大運河等を通じて中心都市へと運ばれていた(Elvin2004)

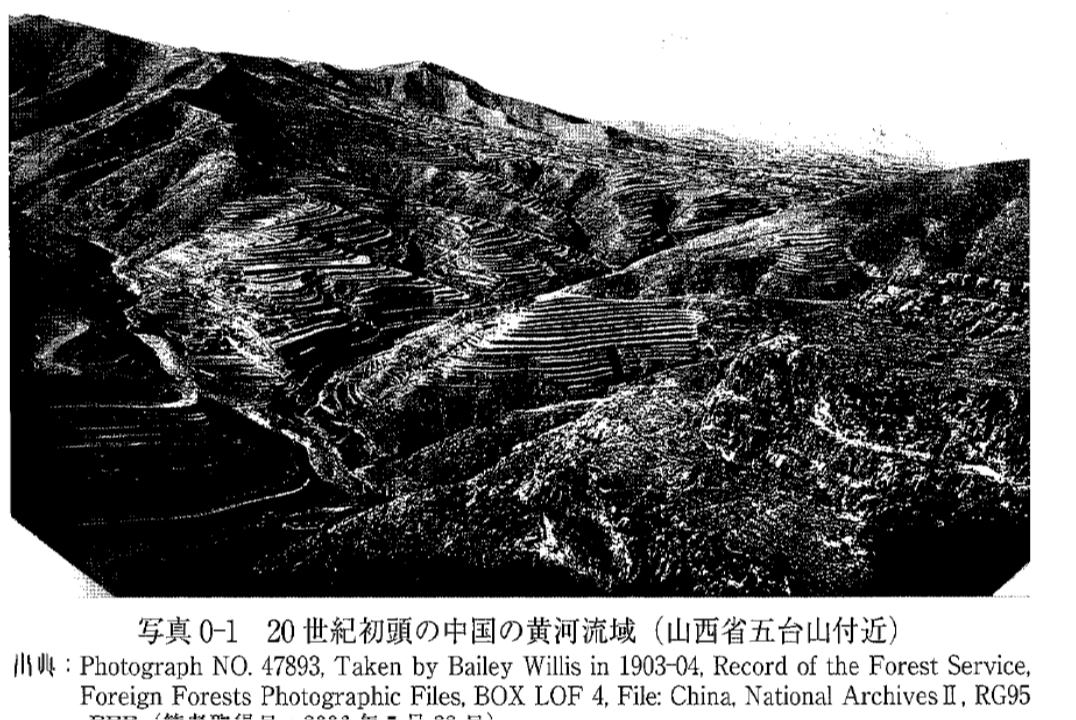

。それらの結果,後述するように現代中国の開始時点で,森林の比率は10 %前後にまで落ち込んでいたとされ,各地での森林減少・劣化に伴う保水力の低下,気候の乾燥化,士地荒廃,沙漠化等が深刻な間題となっていた(写真0-1左)

。これは,「人類の興隆が森林の減少・劣化をもたらす」という,長期トレンドとしての世界各地の文明史に共通した特徴でもある(平野2014) 。 この現代に至るまでの中国社会の発展に大きく寄与し,同時に大きく影響されてきたのが「森林」であった。中国では,農耕社会の成立する約4000年前の段階で,全土に占める森林の比率が60

%以上であったと考えられている(中国林学会等1996) 。これらの豊富な森林が涵養する水,木材等の物質・バイオマス,そして肥沃な土壌が,その後の農業生産を基軸とした中華文明の伸長を支えたことは想像に難くない。しかし,その伸長による農地拡大と人口増加のスパイラルが加速するにつれ,そのしわ寄せは,各地の森林の減少として表れることになった。各時期の戦乱に伴う破壊,都市建設・復興への木材需要,生活用・産業用の燃料確保等も,森林の伐採を後押しした(平野2008)

。木材需要増に応じた広範囲の木材市場も, 10 世紀の時点で形成されており,多くの良質の木材が各地の山々から伐り出され,大運河等を通じて中心都市へと運ばれていた(Elvin2004)

。それらの結果,後述するように現代中国の開始時点で,森林の比率は10 %前後にまで落ち込んでいたとされ,各地での森林減少・劣化に伴う保水力の低下,気候の乾燥化,士地荒廃,沙漠化等が深刻な間題となっていた(写真0-1左)

。これは,「人類の興隆が森林の減少・劣化をもたらす」という,長期トレンドとしての世界各地の文明史に共通した特徴でもある(平野2014) 。 |

| その反面,長期に及ぶ森林との関わりの歴史の中で,中国では,加速する森林減少・劣化を食い止め, 自然環境の改善や森林の持統的利用を促す試みりも見られてきた。例えば,紀元前の春秋時代の時点で,中国の政治指導者達は,木材生産を独占して軍需や財政基盤を確保するために,住民の森林利用を制限する形での管理保護を行っていた(上田1999) 。また, 12 世紀頃の宋代には,南方の長江流域を中心で,継続的な木材利用を見越した針葉樹の植栽と育成が行われ始めてもいた(Menzies 1988) 。これらを受けて, 20 世紀前半から現代中国の開始時点においては,南方一帯で住民による針葉樹の造林と伐採販売という,いわゆる人工林の育成林業の経営サイクルも確立されていた(行政院新聞局1947) 。また,中国の東部から南部にかけての漢族を中心とした人口稠密地帯では, 日本を含む温帯モンスーン気候下の東アジアに特徴的な,森林や農地等の土地所有の小規模・分散化,及び権利の錯綜や紛糾も見られてきた(相原2019, 杜?佐藤2020 等)。この中で,血縁をベースにした団体や共同体によって,厳格な森林利用のルールを定め,持続的な資源管理を目指すローカル・コモンズ的な仕組みも生まれていた。更に周辺の少数民族の居住地帯では,これらの資源管理が更に独自性を増す形で存在した。 |

| こうした背景の下にスタートした現代中国とは,一言でいえば「社会主義国家建設という政治的な同一性・一元性をもって,数千年単位の森林との関わりの歴史,多様な自然生態的特徴,複雑な社会の仕組みを包摂しようとしてきた地域」である。この構図が,現代中国の「森林政策」と「地域社会」の関係性そのものに当てはまる。すなわち,中央政府による森林政策が、地域における多様かつ複雑な人間一森林関係を変革・規定しようと試みてきたプロセスである。その結果として,有効な課題解決が図られる場合もあれば、有名な「上に政策あれば,下に対策あり」との格言通り,現場での骨抜きや混乱も見られてきた。これは,森林造成・保護による地球温暖化防止や生物多様性維持等,グローバルな価値に基づく政策実施でも例外ではなかった。そして, これらの現代中国の森林政策を通じて生み出されてきた状況が,今日の各種の課題とその解決に直結するのは言うまでもない。 |

| すなわち,策者が,中国の研究・理解を「避けて通れない」とするのは,単にこの地域の現状の人口が多く,グローバル経済や国際政治における影響力を増しつつあるからではない。それ以上に,

この地域が辿ってきた人類史,そこでの森林との関わりのプロセス自体が,他地域に類を見ない「経験の宝庫」だからである。この膨大なノウハウの詰まった実験記録を紐解くことで,今後の人間社会の課題解決に向けて,様々な答えが提供されるのではないだろうか。 |

| 筆者は,大学時代からこうした問題意識に基づいて,現代中国の森林政策の研究にあたってきた。しかし,数千年単位の歴史,多様な自然生態的特徴、そして複雑な社会の仕組みを背景に展開される森林政策とその影響を,十分に解明するには至っていない。本書は,

2010 年3月に東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻に提出した博士論文「現代中国の森林政策をめぐる構造:地域における環境研究の新領域」をベースに,

これまでの20 数年間の研究の暫定的な到達点を示したものである。 |

| 同時に,本書は,中国における人間と森林との関係を教材に,今後、将来の課題解決や持続可能な社会構築を目指そうとする有志達,特に若手の実践者・研究者や留学生への「餞」とも位置づけている。現代中国では,

どのような森林・環境をめぐる活動であっても,中央政府の政策に起因する流れや構造と無縁ではいられない。本書が,様々な視座や興味関心に応じて,関連する政策を把握する一助となれば幸いである。この目的を念頭に置いているため,本書の各章では,これまでの筆者の研究調査の成果を記述した上で,「今後の研究課題」として,それぞれの章の内容に即した課題,注目点,研究動向等を整理する構成をとっている。また,個別の政策の由来や用語の定義等も,各章及び注にて,可能な限り明らかにするように心がけた。その結果,筆者の能力不足も相まって,本書全体としての分量の多さや読みにくさに繋がってしまったとの自覚・反省はある。一方で,

目次や巻末の「索引J等を起点に,読者が関心箇所についての知見を得るハンドブックとしての役割を果たせるようであれば,筆者として本望である。 |

<引用文献>

(日本語)

相原佳之(2019)「清朝〜中華民国期における植林の奨励と民衆の林野利用」松沢裕作編『森林と権力の比較史』勉誠出版:39-78

平野悠一郎(2008)「森が資源となる幾つかのみち:中国の歴史という事例から」佐藤仁編著『人々の資源論:開発と環境の統合に向けて』明石書店:39-64

平野悠一郎(2014)「人類史から見た森林の変化」井出雄二・大河内勇・井上真編『教養としての森林学』文永堂出版:53-57

上田信(1999)『森と緑の中国史:エコロジカル・ヒストリーの試み』岩波書店

(中国語)

杜正貞・佐藤仁史編(2020)『山林、山民与山村:中国東南山区的歴史研究』 浙江大学出版社

行政院新聞局(1947)『林業』行政院新聞局

中国林学会・馬忠良・宋朝枢・張清華編著(1996)『中国森林的変遷』中国林業出版社

(英語)

Elvin, M., 2004, The Retreat of the Elephants: An Environmental History of China, Yale University Press

Menzies, N., 1994, Forest and land management in Imperial China, St. Martin's Press |