|

9月26日勉強部屋Zoomセミナー本年度第3回を開催しました。 9月26日勉強部屋Zoomセミナー本年度第3回を開催しました。

ゲストに本郷浩二さん(一般社団法人 全国木材組合連合会副会長)を迎え「改正クリーンウッド法の施行ー木材業界の取組と次のステップは」というテーマに沿って、お話を伺い意見交換をさせていただきした。

ーーー

全木連は私が2005年から14年まで勤務した組織で、全木連の現会長には、昨年の勉強部屋ZOOMセミナーにもゲストとして来ていただいたたり、色々お世話になっている団体です。

私が勤務をはじめたころ、国のグリーン調達を進める林野庁ガイドラインが指定する業界団体認定というシステムづくりに関与しました。その後クリーンウッド法で木材事業者へのハードルも数段高くなったので、その方向性がどんなになっているのかな?元林野庁長官で、全木連の副会長である本郷さんに、いろいろ伺おう。

というのがおいでいただく趣旨(の一つ)です

ーーーー

講演タイトル:クリーンウッド法の施行状況と全木連の取組ーCW法の遵守・普及に向けた合法証明制度の相互運用、プレゼン内容を紹介します。いただいた公開可能なプレゼン資料にそって、つまみ食いです。(すこし藤原が加筆かも)

目次は以下の通り

(改正クリーンウッド法のねらいと概要について) (改正クリーンウッド法のねらいと概要について)

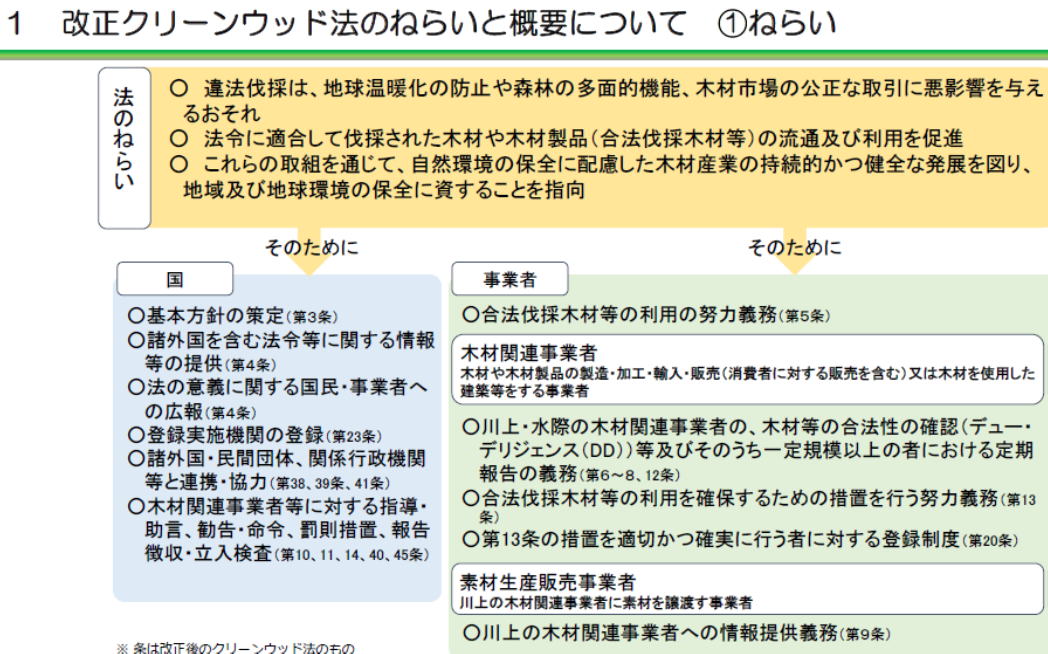

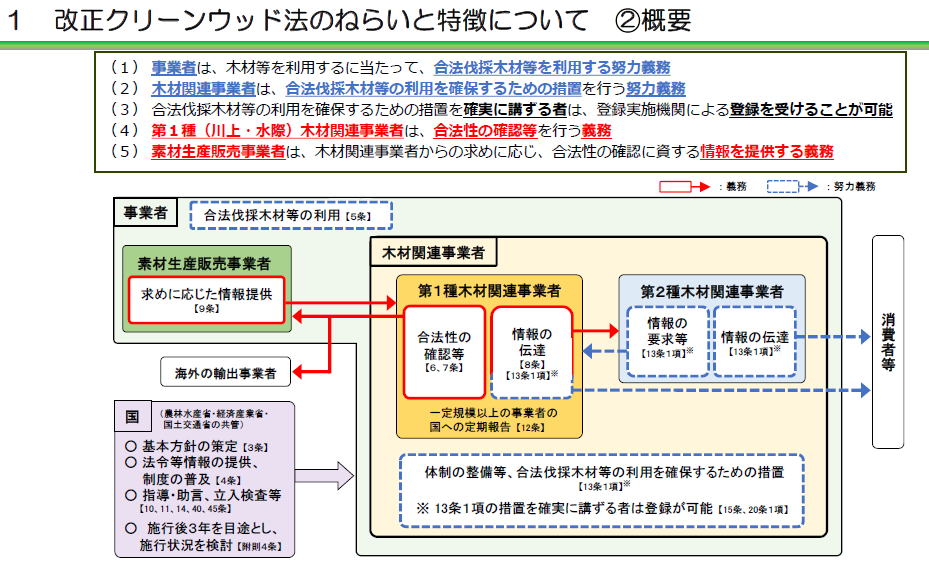

まず、イントロの1として、4月に施行された改正クリーンウッド法の、説明。

大きなポイントは、事業者が義務を負うことです。木材事業者は、合法木材を利用する努力義務とか素材生産事業者の情報提供義務など

義務なら、罰則がなければだめなのでないかという議論があったけあれど、左下にあるように、国は、「指導・助言、勧告・命令、罰則措置、報告徴収・立入検査」など、たくさんのことをしなければならない、という規定になって、本郷さんがこの規定を作成する過程においでになった(林野庁長官として)ので、こうすることが、施行上(罰則一つ掛けるより)大切なんですね・・という苦労話もありました。

初めて日本の市場に丸太を投入する原木市場など「第一種木材事業者」が(合法木材確認の義務と、情報伝達の義務をはを果たす)大切な役割(真ん中の黄色い四角) 初めて日本の市場に丸太を投入する原木市場など「第一種木材事業者」が(合法木材確認の義務と、情報伝達の義務をはを果たす)大切な役割(真ん中の黄色い四角)

そして、左側の素材生産販売事業者が、求めに応じて情報提供をしなければならない重要な役割(左の緑の□)

以上が改正クリーンウッド法の元長官からの解説です。

新しいことはありませんが、ポイントを抑えたわかり易い概説です。

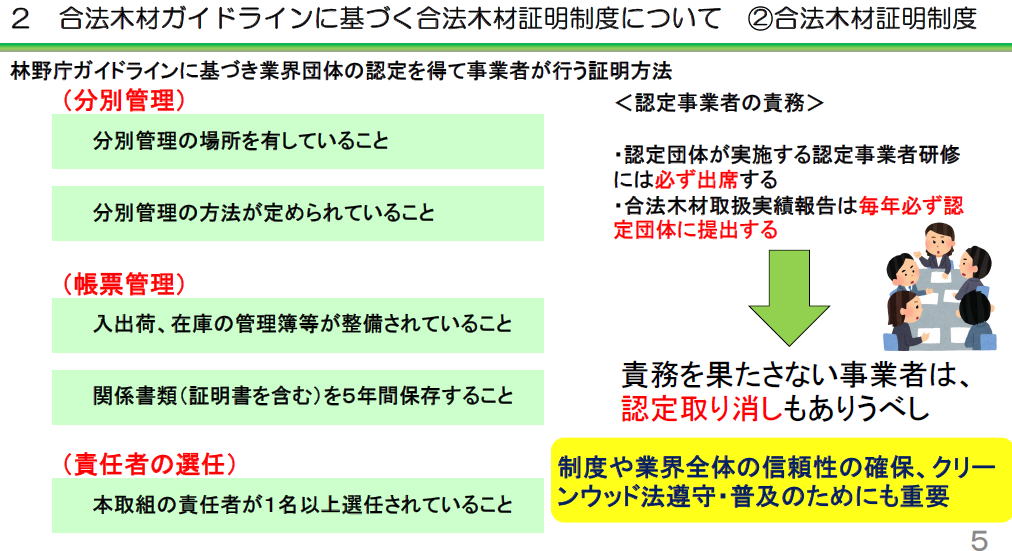

(合法木材ガイドラインに基づく合法木材証明制度について) (合法木材ガイドラインに基づく合法木材証明制度について)

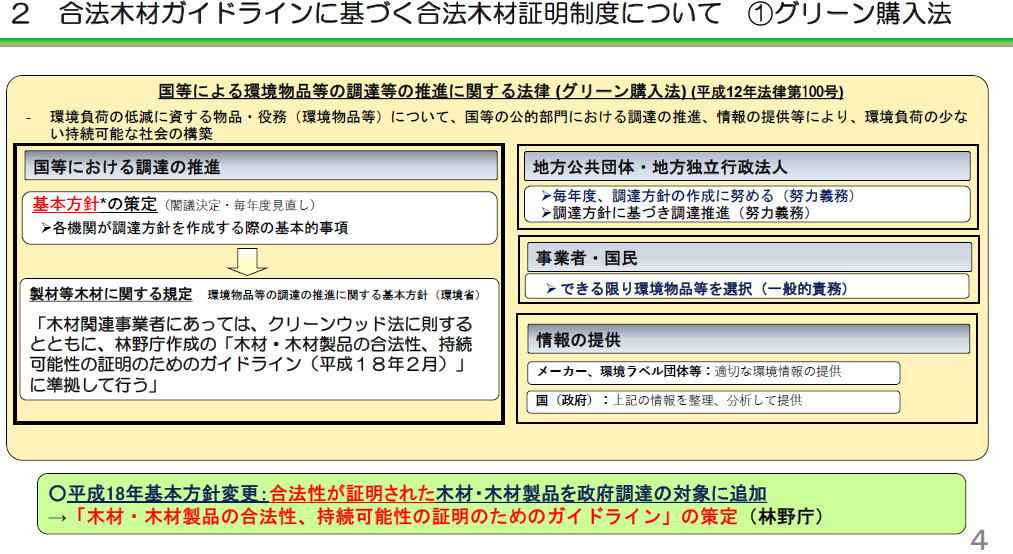

国などが環境物品などを調達することに関するグリーン購入法という法律がありますが(2000年から施行)その法律の基本方針が2006年変更になり、「「合法性が証明された木材・木材製品」が政府調達の対象に追加されました。

それに応じて、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」の策定されました。(懐かしいです)

それに応じて、右の図にあるように、業界団体の認定を得て事業者が行う証明方法が、進みました。 それに応じて、右の図にあるように、業界団体の認定を得て事業者が行う証明方法が、進みました。

「この制度や業界全体の信頼性の確保が大切で、クリーンウッド法遵守普及のためにも重要です」

と左の図の右下に記載されています。

以上がイントロの二つの節です、さて本体の・・・

(クリーンウッド法と合法木材ガイドラインの相互運用について) (クリーンウッド法と合法木材ガイドラインの相互運用について)

これが、重要な講演の中心内容です。

最初の3行が、全体をまとめた重要な文章以下に記載します

ーーー

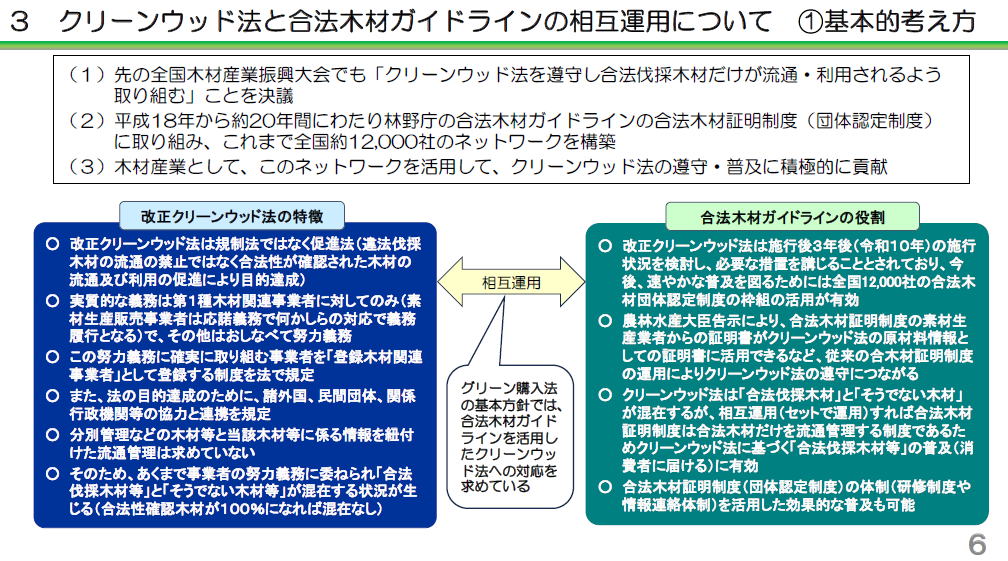

(1)先の全国木材産業振興大会でも「クリーンウッド法を遵守し合法伐採木材だけが流通・利用されるよう取り組む」ことを決議

(2)平成18年から約20年間にわたり林野庁の合法木材ガイドラインの合法木材証明制度(団体認定制度)に取り組み、これまで全国約12,000社のネットワークを構築

(3)木材産業として、このネットワークを活用して、クリーンウッド法の遵守・普及に積極的に貢献

ーーー

| 改正クリーンウッド法の特徴 |

○改正クリーンウッド法は規制法ではなく促進法(違法伐採木材の流通の禁止ではなく合法性が確認された木材の流通及び利用の促進により目的達成)

○実質的な義務は第1種木材関連事業者に対してのみ(素材生産販売事業者は応諾義務で何かしらの対応で義務履行となる)で、その他はおしなべて努力義務

○この努力義務に確実に取り組む事業者を「登録木材関連事業者」として登録する制度を法で規定

○また、法の目的達成のために、諸外国、民間団体、関係行政機関等の協力と連携を規定

○分別管理などの木材等と当該木材等に係る情報を紐付けた流通管理は求めていない

○そのため、あくまで事業者の努力義務に委ねられ「合法伐採木材等」と「そうでない木材等」が混在する状況が生じる(合法性確認木材が100%になれば混在なし) |

-----

| 合法木材ガイドラインの役割 |

○改正クリーンウッド法は施行後3年後(令和10年)の施行状況を検討し、必要な措置を講じることとされており、今後、速やかな普及を図るためには全国12,000社の合法木材団体認定制度の枠組の活用が有効

○農林水産大臣告示により、合法木材証明制度の素材生産業者からの証明書がクリーンウッド法の原材料情報としての証明書に活用できるなど、従来の合木材証明制度の運用によりクリーンウッド法の遵守につながる

○クリーンウッド法は「合法伐採木材」と「そうでない木材」が混在するが、相互運用(セットで運用)すれば合法木材証明制度は合法木材だけを流通管理する制度であるためクリーンウッド法に基づく「合法伐採木材等」の普及(消費者に届ける)に有効

○合法木材証明制度(団体認定制度)の体制(研修制度や情報連絡体制)を活用した効果的な普及も可能 |

ということで、クリーンウッド法ではサプライチェーンをしっかり紐づける方法が規定されていないので、下の表のように「クリーンウッド法は「合法伐採木材」と「そうでない木材」が混在するが、相互運用(セットで運用)すれば合法木材証明制度は合法木材だけを流通管理する制度であるためクリーンウッド法に基づく「合法伐採木材等」の普及(消費者に届ける)に有効です

その上、「合法木材証明制度(団体認定制度)の体制(研修制度や情報連絡体制)を活用した効果的な普及も可能」なので

連携運用が必要です

具体的には・・・ 具体的には・・・

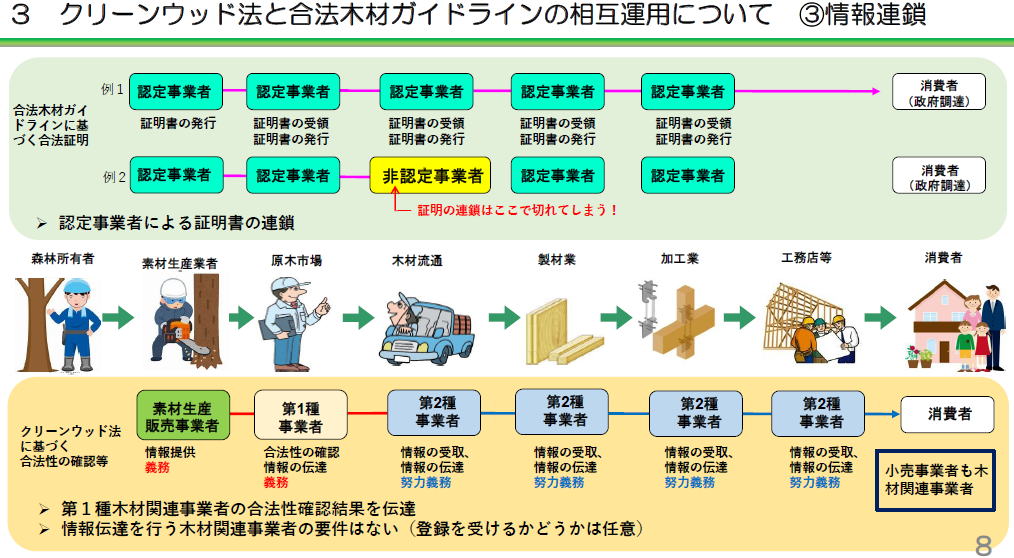

(相互運用ー情報の連鎖)

左の図の上は、ガイドラインに基づく合法証明で、業界団体認定の事業者が、証明書を受領したら、証明書を発行する連鎖ですね・

それでは、下のCW法の連鎖は?第二種の事業者は、法令でも情報の受け取りと伝達は努力義務なんですが、どのように、努力するかといえば、業界団体認定という手段を使うか、CW法の登録をするかですね

それでは、法的な義務背負っている、素材生産販売事業者と、第一種事業者は?

私は、法的に義務を負っている事業者なんで、わたしの渡す、合法性証明書は間違えありません!!といって、連鎖が繋がるのでしょうか?

まだ、そのような条件にはなっていないようですね!!

法的義務を果たすべき職種で、この事業体がしっかりやっているのか?チェックなどがおこなわれていません。

ということで、サプライチェーンの伝達は、ほとんどが業界団体が積み重ねてきたガイドラインの認証に頼るほかないという状況のようです。

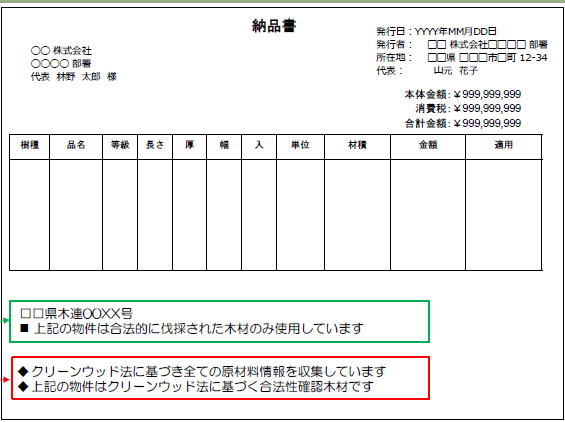

そのサンプルが、提示された、納品書のの納品書の例で .下の緑の□は、合法木材GLの団体認定の伝達事項、その上にCW法の伝達事項が赤い□です そのサンプルが、提示された、納品書のの納品書の例で .下の緑の□は、合法木材GLの団体認定の伝達事項、その上にCW法の伝達事項が赤い□です

合法木材ガイドライン(団体認定制度等)を活用してCW法に基づく合法性確認を行った場合も(この納品書にように)、当該制度に基づく伝達情報とは別に、CW法に基づく合法性確認結果を記載する必要があります。赤い□

右の事例は第一種事業者から第二種事業者へのサンプルです。

第二種事業者から第二種事業者への納品書はのサンプルは、右の通り、赤い□の記載事項が一行少なくなるんだそうです、 第二種事業者から第二種事業者への納品書はのサンプルは、右の通り、赤い□の記載事項が一行少なくなるんだそうです、

以上が相互連携のサンプルでした。

(各都道府県木連等の認識(アンケート調査)についてなど)

4月に施行されてから、半年たったので、アンケート調査などをしたようで、その結果を紹介されました。その内容は、・・・といって、改正クリーンウッド法に基づく合法性確認は円滑に進められているかなどの調査結果が紹介されましたが、その内容は、公開不可

「ある程度順調に進んでいる面もあるけれど、小規模な素材生産業者は理解不足だったり、消費者からCW材が欲しい、とあまり言われていない」など、課題がたくさんある報告でした。

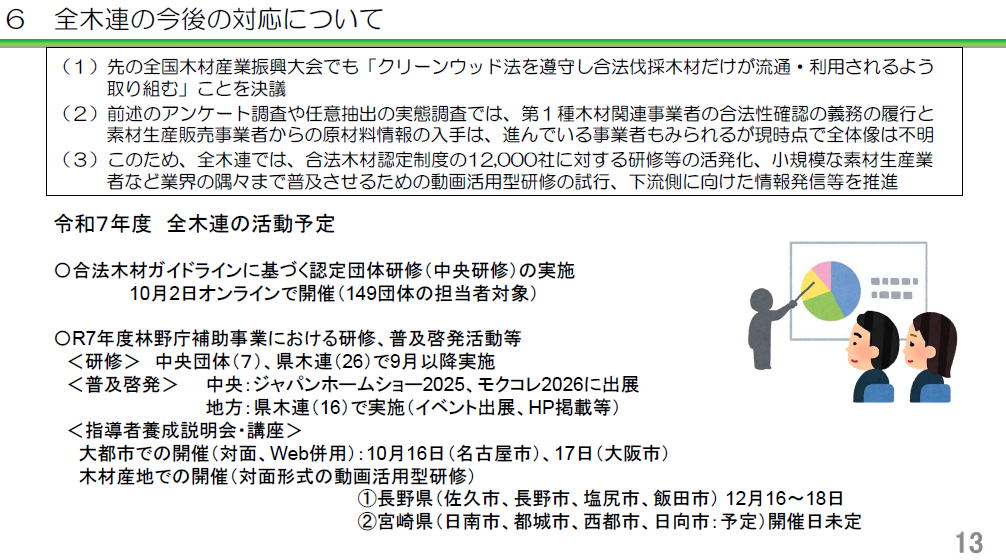

(全木連の今後の対応について) (全木連の今後の対応について)

それで、結論ですが、プレゼンの最後の一枚が、・・・左の図のとおりでした

(1)先の全国木材産業振興大会でも「クリーンウッド法を遵守し合法伐採木材だけが流通・利用されるよう取り組む」ことを決議

(2)前述のアンケート調査や任意抽出の実態調査では、第1種木材関連事業者の合法性確認の義務の履行と素材生産販売事業者からの原材料情報の入手は、進んでいる事業者もみられるが現時点で全体像は不明

(3)このため、全木連では、合法木材認定制度の12,000社に対する研修等の活発化、小規模な素材生産業者など業界の隅々まで普及させるための動画活用型研修の試行、下流側に向けた情報発信等を推進

ということで、記載されているように、合法木材ガイドラインに基づく認定団体研修(中央研修)の実施10月2日オンラインで開催(149団体の担当者対象)というのに、私も出席しました。

プレゼン内容は以上です

いただいたプレゼン資料をこちらに置きます→CW法の施行状況と全木連の取組み(情報共有版)

((ダイアログセッションー質疑の時間))

林野庁ガイドラインが指定する業界団体認定のシステムと、そのごクリーンウッド法で木材事業者へのハードルも数段高くなったので、その方向性は相互連携ですね

たくさんの質問が皆様からあると思いますが。まず、わたしから代表して4問質問します。といって以下の質問をしました。

Q1_from藤原:1 「相互運用」に関する理解と、不明点についてです

P6の右にあるように、GLが普及しており、CWを普及する意味でもGLの実績を利用したり、木材事業者がCW法の義務を果たして合法伐採木材の利用を確保するための措置をおこなうためにも、GLを通じてやってたことが役にたつ(P7の下の図)ので、「相互運用」といコンセプトが大切という理解はおよそ分かりました、そのうえで質問でっすが

Q11 P8の図、例2のように木材流通業者が非認定事業者だった場合、CW法の伝達はどのような形になりますか?

Q12 P9/10の納品書、合法性確認木材の場合ですが、合法性確認が取れていない場合は、どんな納品書になりますか?また、納品書の一部が合法確認木材というのもありですか?

A1_from本郷さん:

業界団体認定をうけていな事業者であっても、CW法に基づいて、川上の情報伝達は義務になるので、納品書で、この製品は合法木材製品です(ではありません)という手続きはする必要があります

Q2_from藤原:CW法の登録制度の課題と業界団体の関係

Q21 登録制度の実態はどうなっていますか?

Q22 GLの認定制度のCW法登録制度が二つあってわかりづらいです。一本化していく方向なのでは?

A2_from本郷さん;

登録数は8月現在で780ぐらいで、1年前から120ほど増えています

努力義務の人は、登録制度は意味があるかもしれませんが。今回義務になった人には、登録制度はあまりインパクト・意味がないかもしれませんね

一本化の話ですが、だれがするのか?ということで、行政の側もそんな体制になっていないし。

(当方から業界団体人手を受けていれば登録手続きが簡単になるという手法はむずかしいですか?)

業界団体の第三者性など議論があるので、むずかいいでしょうね

Q3_from藤原: 合法伐採木材と持続可能な木材の関係

"Q31 CW法は合法性確認木材の普及だが、世の中、万博の木材調達コードでも合法性確認は①であと② 中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されている森林に由来するものであること/ ③ 伐採に当たって、生態系が保全され、泥炭地や天然林を含む環境上重要な地域が適切に保全されており、また、森林の農地等への転換に由来するものでないこと/ ④ 森林の利用に当たって、先住民族や地域住民の権利が尊重され、事前の十分な情報提供に基づく、自由意思による合意形成が図られていること/ ⑤ 伐採に従事する労働者の労働安全・衛生対策が適切に取られていること

などが並んでて、「持続可能な木材」が世の中の流れです。林野庁に聞いても「3年後の次のステップで検討」という答えです。全木連のトップの立場で、どのようなお考えか"

A3_from本郷さん:

万博の木材については、短時間で安く、という言う設定があるので、むずかしかったでしょう。

東京オリパラの時、型枠合板についてNGOから批判があったり、大きな問題にもなったので、そんなおかしいことを事業者がしていないとは思いますが、調べていません。(万博協会とはリングのあとをどうするのか?という点でいろいろトラブルがあった)

Q4_from藤原: 日本の木材業者が、合法伐採木材や持続可能な木材に向き合う筋道・課題

Q41 元林野庁長官とか、業界団体の社会的責任などをを考える立場の副会長なので、難しいでしょうが、中小企業が多い、木材事業の気持ちはどんなところにありますか?少し前向きなこともありますか?考え方を進めていく手段はどんなことをお考えか?

A4_from本郷さん:

SDGsとか、ESG投資とか、環境がらみで経済もうごいていくのは時流でしょう。それは認識ですが、ステップアップするには金がかかるのですが、木材業界は小規模で自分で投資をする余力がありません。川下でお金を出すとか、その点をしっかり認識して取り組む必要があります。

(参加者からの質問)

全部は答えられなかったのですが参加者から質問をいただきました。ありがとうございました

| Q+コメント |

A |

| 業界団体認定ということばが沢山出るが、それはなにか?誰が認定するのか? |

全木連とか、県木連とか木材業者の団体が会員の分別管理能力などを審査して、認定された事業者が合法木材をで伝達する方法 |

| 川下側から「合法木材がほしい」、などのプレッシャーがかからない。これ問題だが、どのような方向にあるのか |

大企業は、有価証券報告書などに環境情報を開示手続きが増えている、その中に木材の持続可能性の話も記載するような報告になっているので、そんな方向になるだろ。先進国からの輸入材なら大丈夫、のようなことにならないように、しなければならない |

| メガソーラーなど林地開発をしたところからの木材歯チェックできるのか? |

大規模な林地開発制度は、許可が必要なので、許可がとられていれば合法で、小規模で開発許可がいらない場合も、伐採許可が必要なので、合法。そういう証明書が根拠になっているだろう。ただ、違法な林地開発も結果としては、過去にはあった。またEUDRなどは林地開発などの転用からの木材はだめ、となっているので、持続可能性のチェックなどでは別のシステムが必要だろう |

| 私は合法木材しか取り扱いませんよーという人を認定する方法があればよいのでないか? |

そう思います

でも、グレーなものを拒否することができるの?森林法の要件をCW法でしばることの法律上の問題点もあったりで、今うまくいっていない面がある。 |

| 海外では、特に北欧などでは、市場はみんな森林認証材が普通になっているようだが日本と何が違う? |

欧州の市場の情報は、ご指摘のようですね。そして、海外の人にきいても認証材だから高いわけではないと言っています。それでも普及しているのは、業界がもうけの中(過去の蓄積)でコストを負担しているんでしょう、日本と業界はそのような対応ができる状況ではないです。海外と日本の業界が違うところです。 |

| 屋敷林の木材(公的な証明書がない)も合法木材のか? |

そうです。森林法が管理していない樹木なので、i公的な 証明書はありませんが・・・証明書は本人から一筆もらえば、CW法の合法証明になります。

街路樹も道路部局からメモをもらうことで同じになります。 |

| 林野庁ガイドラインで持続可能な照明もできるのか? |

システム上できないことはないが、準備期間などが必要でしょう。

買う方が要求すればできないことはない。 |

| ーーーーーーーーーーーーーーーーー |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー |

| 以上です |

|

((相互連携の重要性と課題))

林野庁のガイドライン(GL)の蓄積も踏まえて、CW法の円滑な展開を図る相互連携の話は、GL施行の過程で全木連にいた私も大切な局面だと理解しました。

分別管理も何もしなくてよい、合法木材ばかりの市場、持続可能な木材ばかりの市場をつくるのにはどうしたらよいか?

そのマーケットの所属している中小企業の方たちの動向も視野に入れた、 おはなしでした、

「今後共、トレーサビリティ確保のためのコストアップをよろしくお願いします。」といいうメッセージでしたね。

合法木材からから持続可能な木材への次のステップにどのように歩んでゆくのか?もう少し議論したいですね。

ステップアップが必要な時期に本郷さんという方が、システムの中心においでになるのは素晴らしいこと、頑張ってくださいと申し上げました。

以上がZOOMセミナーの内容紹介でした

はこちらに、本郷さんさんのプレゼン資料データがありますので是非ご覧ください

・・・・

(森未来と連携)

素晴らしい内容を多くの方の共有できるように、持続可能な森づくり向けたビジネスネットワーク構築を進めている株式会社森未来さんと、共催企画としました。 素晴らしい内容を多くの方の共有できるように、持続可能な森づくり向けたビジネスネットワーク構築を進めている株式会社森未来さんと、共催企画としました。

zoomの設定とか、皆さんへの案内、アンケートの回収など、大変お世話になりました。今後ともよろしくお願いします

konosaito3-43<zoommt25-3rdrepo>

|