|

10月は木材利用推進月間で、私も10月下旬関連する(かもしれない)以下の2つのイベントに出席しました。 10月は木材利用推進月間で、私も10月下旬関連する(かもしれない)以下の2つのイベントに出席しました。

10月21日第18回木の建築賞第二次選考会(@鹿児島大学教育食堂エデュカ)

10月24日木づかいシンポジウム2023(@農林水産省7階大会議室)

「木材を利用して元気な森林を取り戻そう」(政府広報)というキャンペーンがされていますが、皆伐跡地の再造林が3-4割、本当に元気な森林になっている?

生物多様性条約の愛知目標がうまくいかなかったのは、国家にまかせっきりになっていたからで、今後新たに決まった枠組みを推進するのに(市民やビジネス・・・)国家以外の主体がしっかり関わって行く必要がある、といった動きになっておて、ユーザーの関与が大切。

そんな視点から、二つのイベントを見てみましょう(どちらのも立派なイベントなので、全体の報告はまた別の機会にします)

(鹿児島開催「木の建築賞第二次選考会での再造林問題) (鹿児島開催「木の建築賞第二次選考会での再造林問題)

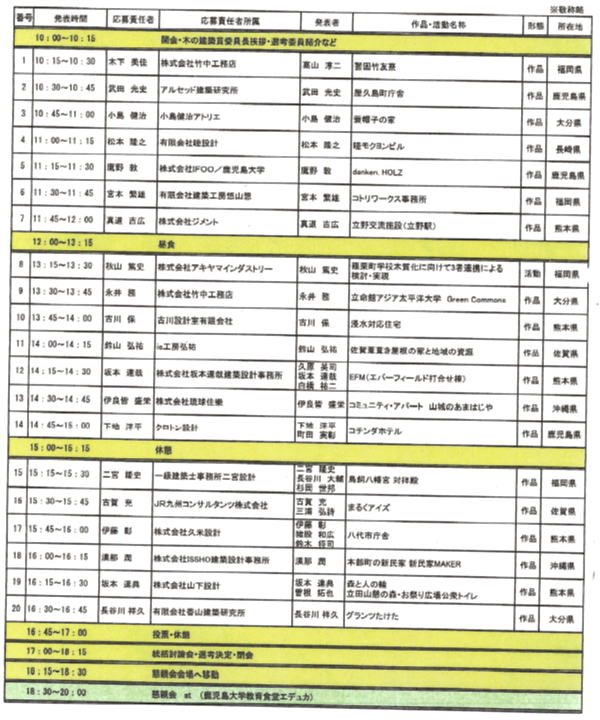

毎年選考委員として参加している木の建築賞選考会、本年は九州地区が対象なので、一次審査を通過した20のプログラムの代表者(右の表)が、鹿児島大学教育食堂エディユカ)に集まってプレゼンを聞く機会がありました。

木の「建築賞」ですから、選考委員の多数は建築関係者であって、建築作品のデザインと空間構成、それらを支える技術などが、評価されるのは当然ですが、森林の育成に結び付いた木の利用などの「活動」についても評価されます(森林由来の関係の選考委員は私と速水林業の速水亨さん)。

特に、提案された建物を構成する木材の来歴・トレーサビリティと供給源としての森林はどこにある?その森林はどうなっているのかな?

20のプレゼンのうち建築物を構成する木材の由来する森林について言及していたものが、11ありました!!。

○○県内の木材です、市町村の木材です、というのがほとんどですが、そのうち再造林ができていますというのが、1つ(15番目の鳥飼八幡宮)。

そこで、最後の総括議論の際に、私から以下の意見を述べました。

ーーーー

木の由来を話をされた方がたくさんいて頼もしかったです。

「皆に言われたので○○県産材にした」という方も多かったですが、ココに集まられた、木の建築に挑戦されようという方は、木材のトレーサビリティに是非もっと関心をもって頂きたいと思います。

皆さん木の由来を話をされたときに、どうしてそのことがわかりましたか?

供給者がそういっていた、○○県産材といっていた、からですか?

先ほど速水さんが言われていたように、DD(デューデリジェンス)をやってください。

いわれたからでなく、「建築関係者は、その情報が正しいのだということに責任を持つためにできるだけのことをする」

供給者が「こうですよ」といったときに、「どうしてそのことがわかるのですか?」と聞いてください

DDというのは、「供給側のサプライチェーンの人たちが必ずしも信頼のおける人たちだけでない」という前提で組み立れられています。

違法伐採対策で構築されたのが木材供給のDDです。

残念ながら日本の山づくりにも今リスクがあります。

皆伐されたあとの山に植林がされる率が3-4割です(林野庁もいってます)。

次世代の山づくりが問題になっているので、その事態を解決するために皆さんも貢献していただきたいです。

「この木材の供給跡地の山は再植林されていますか?」と聞いていただきたいです

本日のプレゼンで再植林されていると答えられた方が、お一人でした

是非、木の建築賞に応募される方は、木材の跡地の森づくりを確かめて応募するようにしていただきたいです。

特に九州地方は大切なんです。九州で皆伐は進んでいます。日本の東の方の山づくりはこれからです

九州で皆伐跡地の山づくりが、建築関係者との連携でうまくいけば、日本中の山づくりが前に進みます

よろしくお願いしまーす。 |

選考会終了後、参加された方から、連絡をいただきました。

「地元にかえってから関係者との議論でこんな話をしました。同賞の評価でデューデリジェンスができていないことがトピックスとなりー 「結果としてちゃんと再造林しても、再造林した森林から持ち出した木材であっても、適正な手続きをもって説明できなければ、行ってないのと同じ取扱いだ」は、関係者も忸怩たる思いがあったようです。経済団体や森林行政に意識してもらえたことは、これから○○県内・九州各県関係者を説得していくのに大きなポイントになったかと感じております。」

選考過程のこのようなコミュニケーションが、フィールドで頑張っている皆さんに少しでもインパクトをもたらしたら、嬉しいです。今後ともフォローしてまいります。

ーーーーーー

(木づかいシンポジウム2023「活木(カッコ)イイ」のプロに聞く、ウッド・チェンジを語ろうin農林水産省ーと再造林問題)

木材利用推進月間のメーンイベント(主催者挨拶)が、24日に開催された標記シンポジウム

ネット上に掲載された開催趣旨は、木をつかうことが、「未来志向でサステナブルな社会の実現に繋がるカッコイイ取組・価値観であることを主にZ世代に向けて発信します

ごめんなさい、Z世代ではないんですが、再造林が気になって、出席しました。

プレゼンターは以下の方々

質疑の時間があまりとれなかったのと、Z世代でないので、遠慮して、あとで、プレゼンターの皆さんにメールで連絡しました

名刺交換をさせていただいたウッドマイルズフォーラム藤原です

素晴らしい報告を聞かせていただきありがとうございました

お話を聞いていて、いろいろ思いがこみ上げてきましたが、Z世代でないのであの場では少し遠慮して・・・

良い機会をいただいたので、その一部をお伝えするメールを差し上げます。

-----

環境的・社会的・経済的視点から循環社会を主役であるはずの木材・地域材・国産材などをどのように普及していったらよいのかなど、考えてウッドマイルズフォーラムなどの活動をしてきました。

そのような観点からビジネスの主流であるビッグビジネスの方々も含めて、林野庁のシンポジウムに登壇される時代が来た!と喜んでいます

他方で、皆伐跡地の再造林が3-4割しかさえていない現状、令和の木の時代の後山が、後世の人たちにどのようにみられるのか、不安でもあります

そんな中で、昨日のイベントの最初のプレゼンが100%植林の今井様のプレゼンから始まったのは、素晴らしいことだったです。

「無理をしないとそうは(100%植林には)ならない」・・・という現場のお声を聴きながら、それでは、「全部植林しないと木材が売れない」といったシステムができないものかと、思いました

環境配慮に関するパフォーマンス開示を求められているビッグビジネスの皆さんは、木材でビルを建てる時に使う木材の供給先にそんな(再造林されてますか?といった)要求をされているのかな?そんなシステムを望んでおられるでしょうし、すでに構築する動きになっているのではないか?

長官も基準のシステム化を考えていらっしゃるようだし・・・ |

ーーーーーー

(終わりに)

木材利用が進む。そして広がるユーザーの中に、将来の街づくりなど社会的・環境的要素を見据えた建築関係者や、環境パフォーマンスの開示にこだわるビッグビジネスの方がたくさん。

行政が進めてきた、森林管理の様々な仕組みが、一回り大きくなる段階になっているようです。

日本の森林ガバナンスも、これらの方々と連携をとって次のステップに入っていく時代の入口にたっていると、改めて感じました。

丁度、生物多様性条約のあらたな枠組みについて勉強部屋のZOOMセミナーで登壇した、香坂先生が、COP15の新らたな合意枠組みを実現するには、国にだけでは難しい、市民や企業などさまざまな関係者の連携が必要、といわれていたのを思い出します。

このステップをみんなで登っていきましょう。

ーーーーーー

junkan10-10<saizourin>

|