|

8月23日開催された、日本林業協会の公開講座2019「熱帯木材貿易の現状と最近のITTOの取組」に出席しました 8月23日開催された、日本林業協会の公開講座2019「熱帯木材貿易の現状と最近のITTOの取組」に出席しました

国際熱帯木材機関は日本に本部を置く数少ない国際機関。

戦後力を付けてきた発展途上国が、「援助ではなく貿易の拡張」と主張し、、国際貿易開発会議UNCTADを中心に品目ごとの国際商品協定を作成してきたシリーズの一つ、国際熱帯木材協定にもとづく、国際機関です。

私は、1988年から2年ばかり林野庁の林産課の貿易班長でITTOの担当課長補佐でした。

日本のODAがどんどん増え、日本が熱帯木材の輸入国としても世界の中心にいたような時代だったので、その機関の本部が日本にあるのは当然で、これからいろいろ楽しいことが生まれそう・・・。

それから30年ほどでどんなになっているのか、事務局長の話を興味深く聞きました。

今回講演を行ったゲアハートテタレ事務局長は、ドイツ出身、過去の事務局長はすべて、途上国(生産国)出身で、始めて消費国の出身者が責任者になりました。

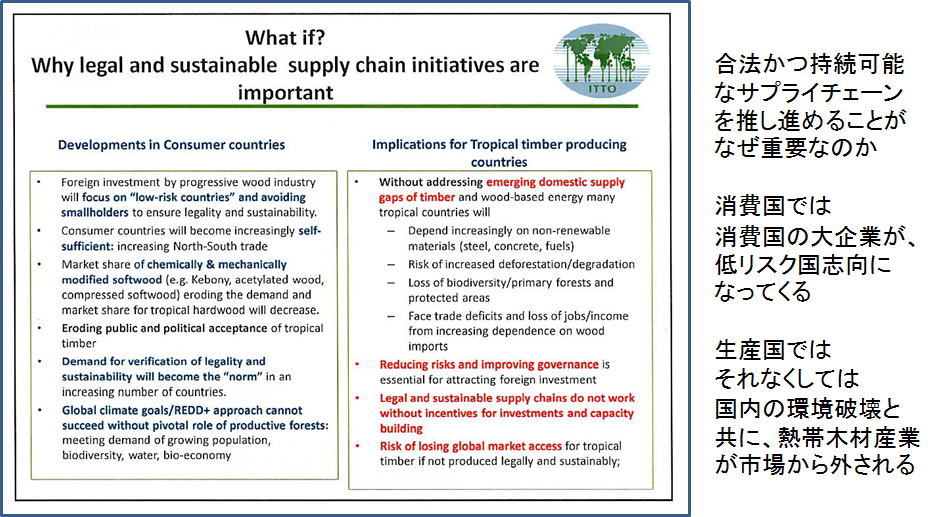

出てきました、持続可能な熱帯木材のサプライチェーンの管理

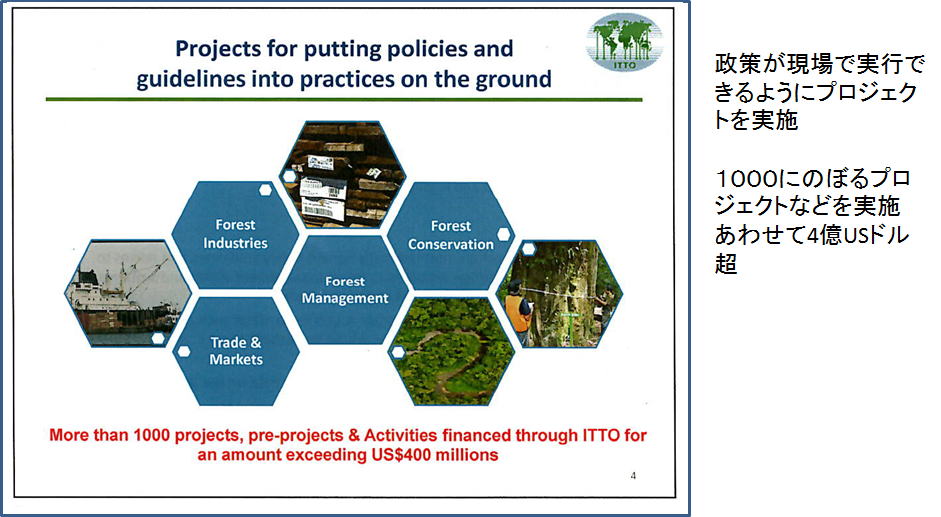

たくさんのプロジェクトが実施され、1000にものぼる。

やっぱり人づくりが大切

途上国で、森林の分野みたいな地味なところに、優秀な人材が回ってくるのか?

今も昔も同じような課題

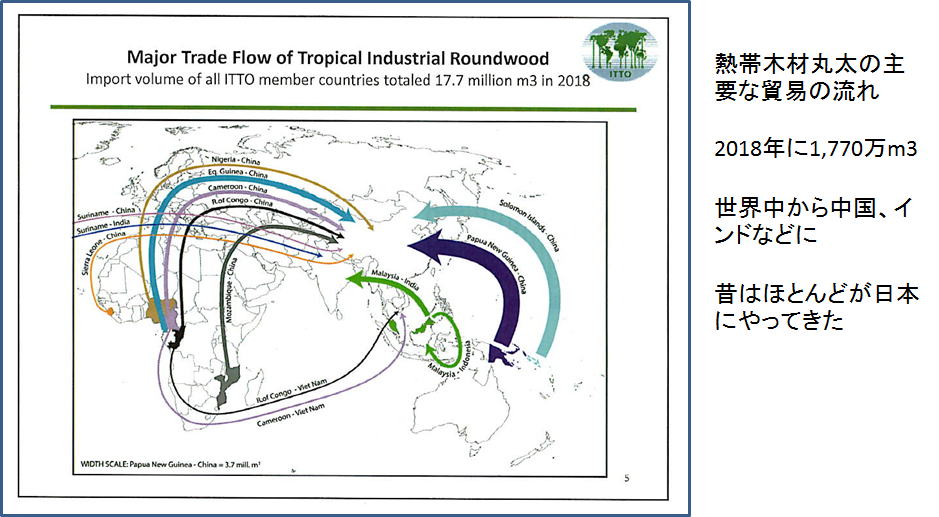

この辺が大違い

昔は熱帯木材の丸太貿易の大半が日本に来て、合板になって世界に輸出されていた。

その流れが、1980年代にも続いていましたが。いまはほとんどが中国へ

でも、日本も大切な国なんです。

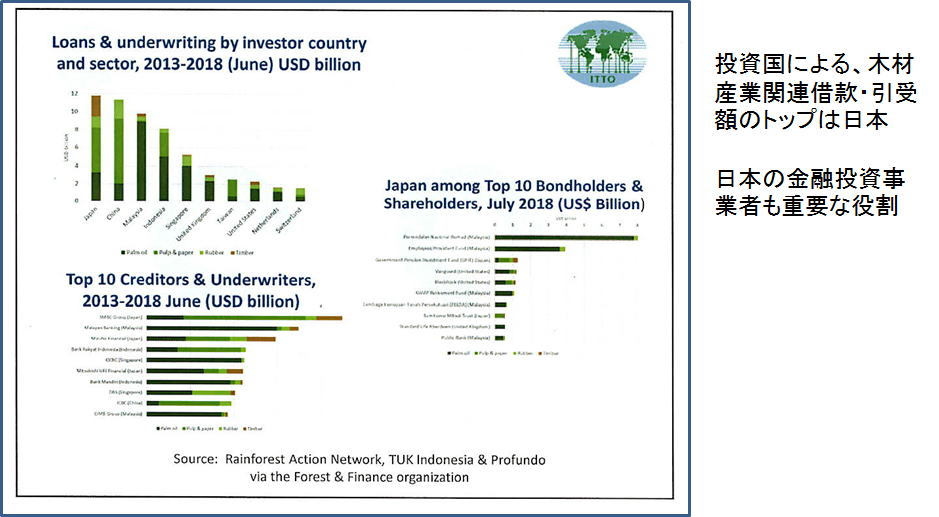

途上国の木材分野の投資額が日本は世界で一番多いのだそうです。

木材輸入を担ってきたの総合商社がその蓄積を活かして、日本に輸入するだけでなく、中国に輸出したり、インドに輸出したりするビジネスに関わっているのでしょうね。

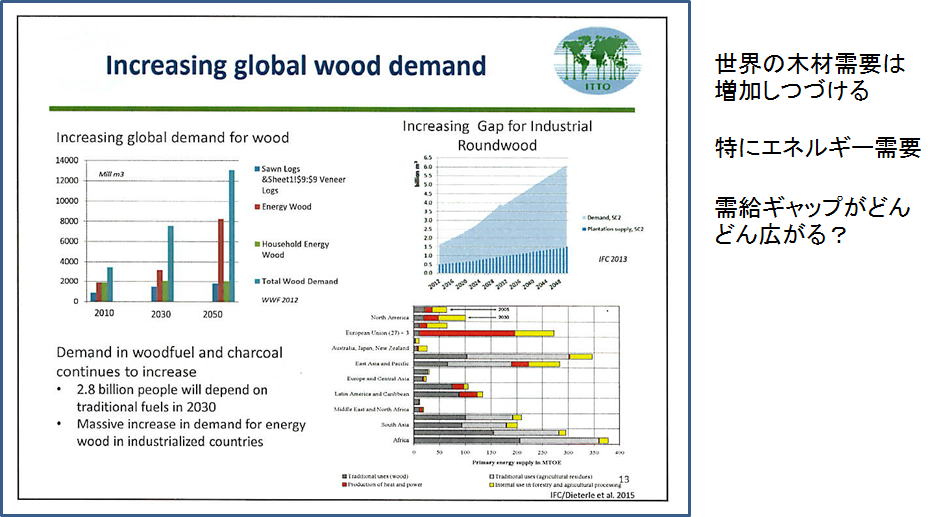

木材の需要量が今後増えて需給ギャップが広がる、という話し

特に途上国のエネルギー分野のことなどが中心で、少し詳しいデータがほしかったですが、もう少し勉強したいです。

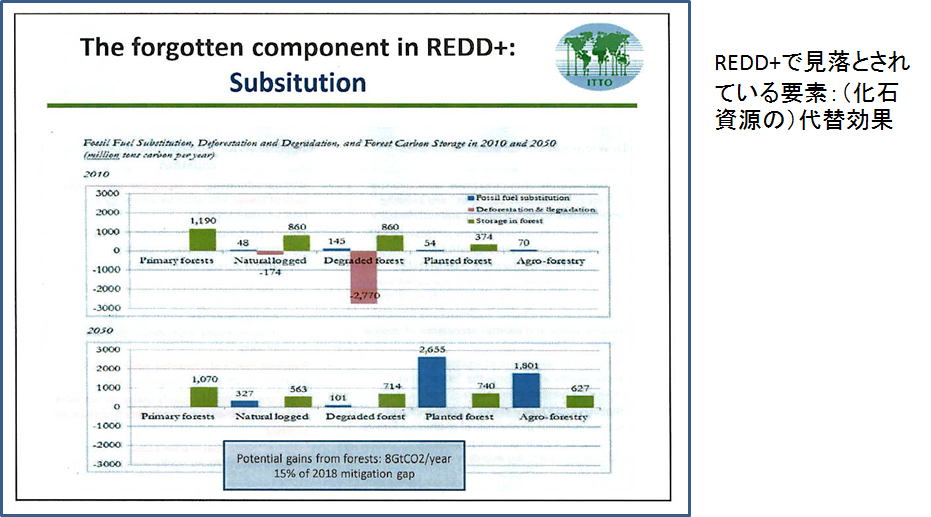

ごめんなさい、少し資料でよく分からない部分でした。

多分化石資源由来のエネルギーを、木材で供給すると温室効果ガスも排出が少なくなる、ということなんだと思いますが、そのことが、REDD+を進めていく仕組みの中でうまく評価されていないという趣旨だと思います

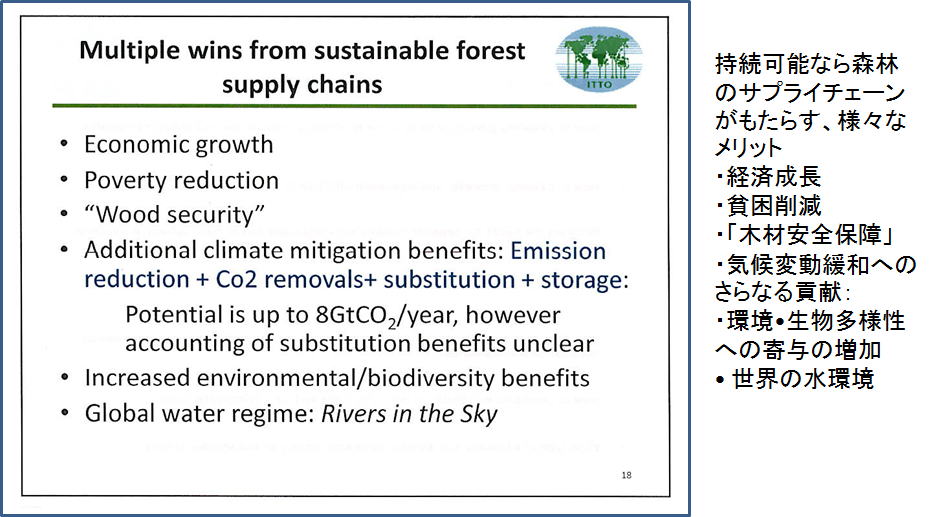

ここからが、最後まで、緑のサプライチェンの話し。

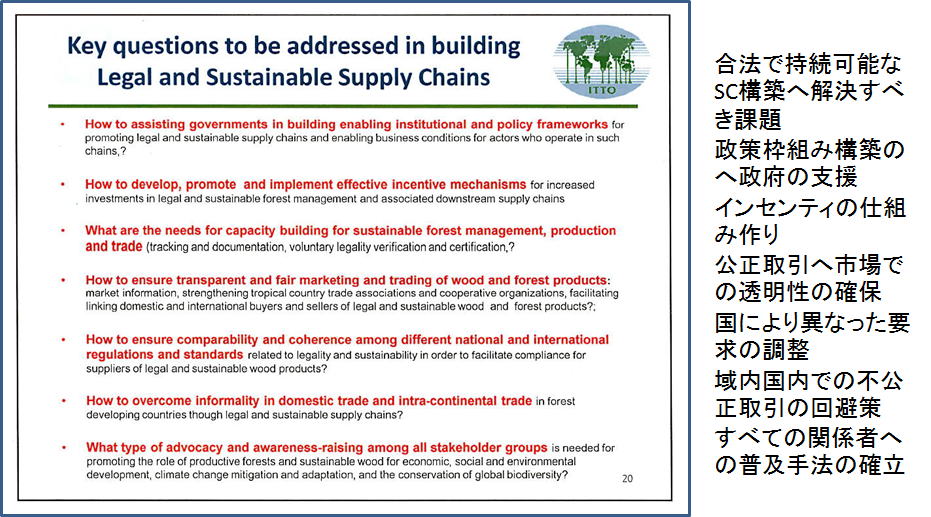

今後のITTOの活動で期待されているのが、持続可能な熱帯木材を,サプライチェーンの力で消費者に説明していく仕事

FSCやPEFCといった独立した第三者がサプライチェーンをつないでいく方法があるけれど、それは中々途上国にとっては大変なハードルがあり、ITTOとして課題がある

大切な課題です

何をどのようにしていったらよいかという、筋書きができているわけではないようですが・・

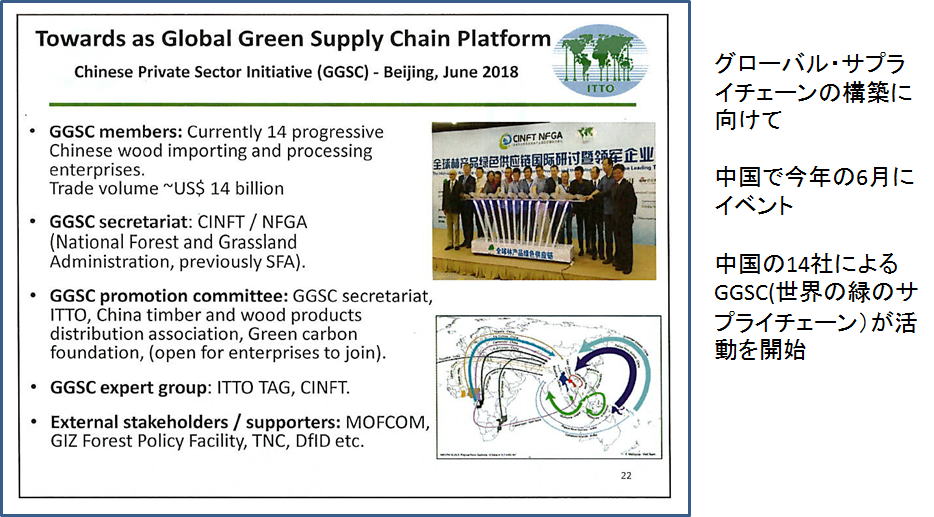

中国の業界が世界の緑ののサプライチェーン協議会GGSCPという提案を始めているいるのだそうです。

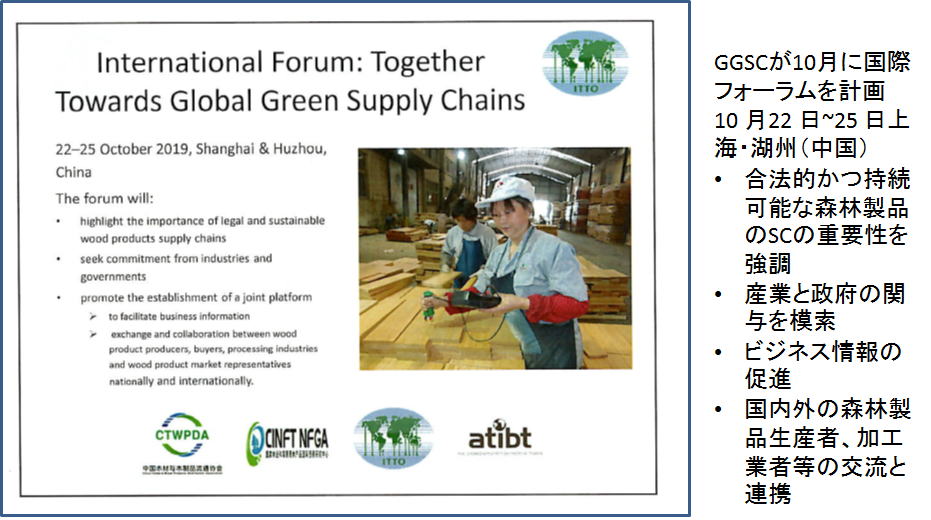

昨年の8月に会合があり、そして、今年の10月に大きなイベントが

ということで、最後の方は、サプライチェーンの構築の話です。

日本の経験(業界団体による認定事業者のサプラ一チェーンの連鎖が途上国や中国にとっても大切)がどう貢献できるのか?

大切な時期にきていますね。

国際フォーラム:グローバル・グリーンサプライチェーンを共に目指して -林産業イニシアティブ

10月に中国でイベントがあるようなので、今後に期待しましょう

boueki3-12<ITTOnow>

|