|

3月7日に開催された、2021 年度合法伐採木材利用促進全国協議会に出席してきました。 3月7日に開催された、2021 年度合法伐採木材利用促進全国協議会に出席してきました。

久しぶりにリアルな会議なので、知り合いに会えるかな?林野庁からクリーンウッド法の方向性についてホットな情報が聞けるかな?

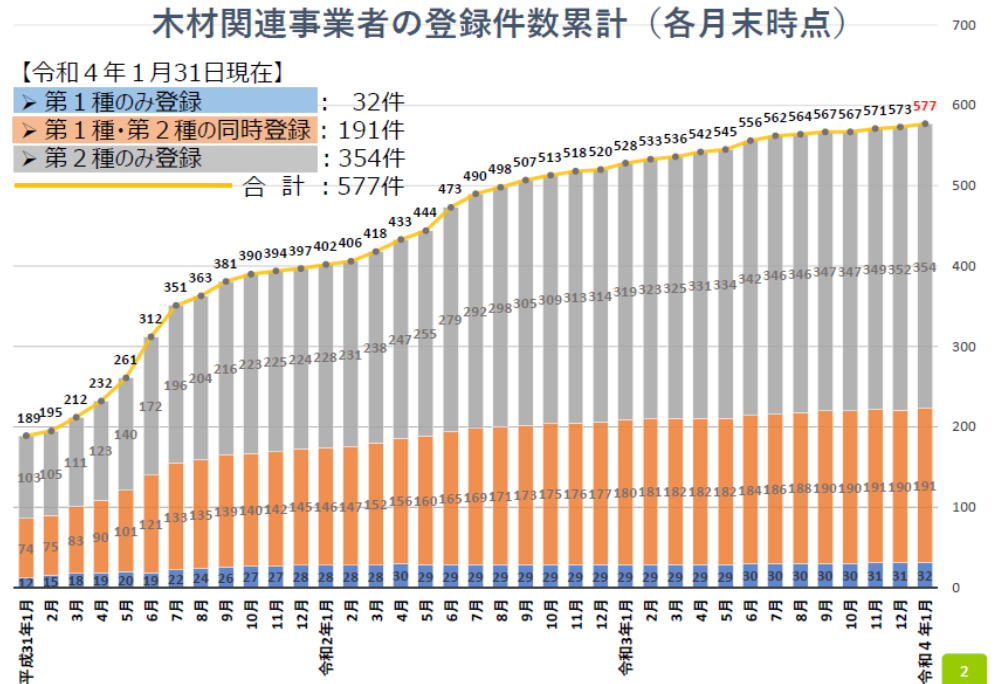

左の図は、林野庁の「クリーンウッド法の施行状況について」という説明資料にあったm木材関連事業者のクリーンウッド法も基づく、登録数。

輸入業務や国産材の原木販売など国内市場にはじめて販売する責任のある第1種登録が32件、そうでない国内流通・加工業者が354社、両方両方に登録が191社合わせて577社(今年2022年1月現在)で1年前が533社だったので少しずつ増えてはいるんですが、少し伸び悩み。 輸入業務や国産材の原木販売など国内市場にはじめて販売する責任のある第1種登録が32件、そうでない国内流通・加工業者が354社、両方両方に登録が191社合わせて577社(今年2022年1月現在)で1年前が533社だったので少しずつ増えてはいるんですが、少し伸び悩み。

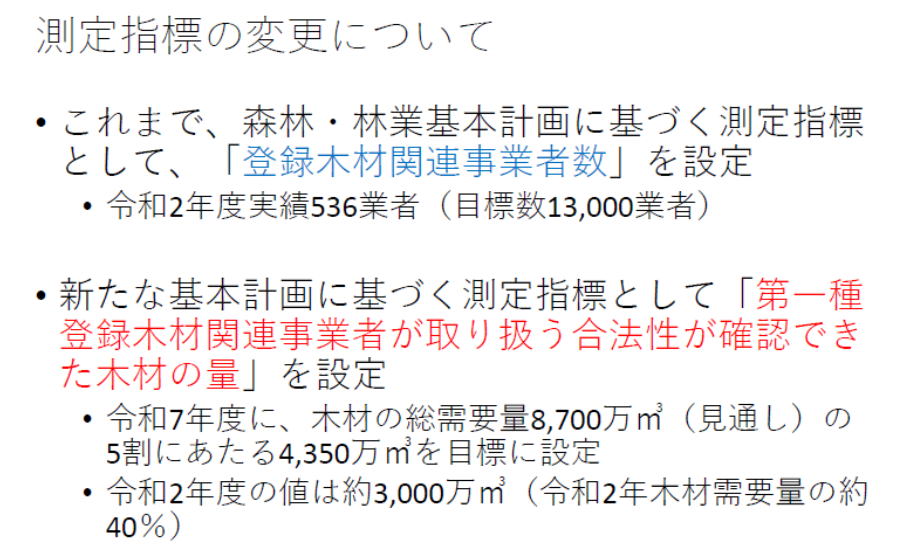

森林林業基本計画の測定指標は令和2年で13000社登録となっていたんだそうです(右の図)

登録数をどうやって広げていくのか?が一つのポイントだったので関連して、クリーンウッド法の改定の検討がらみで、二つ意見を言っておきました。

林業経済研究所では、木材を使うとCO2の固定量が簡単に計算できるシートをHPで公開しています。最近、このシートのダウンロード数が急に増えているが、ゼネコンなどがダウンロードしているようです。

この計算シートには、合法性が確認できた木材の量も記入できるようになっています。

脱炭素で木材を使ったりその結果を対外的に公表するなどのときは、合法伐採木材でなければだめだというぐらいのアプローチが必要だと思います。

一般の人は環境指向にシフトしてきており、合法伐採木材のすそ野を広げるチャンスでしょう。 |

GLは認定事業者が12,000社あり、業界団体が管理しているが、登録事業者がそのぐらいの数になったとき10足らずの登録実施機関がコントロールできるのでしょうか。

CW法の登録の中に業界団体をうまくはめ込んでいくことはできないか。

業界団体と登録システムの関係について検討いただきたい。 |

2点意見をいいました。クリーンウッド法の改定作業どうなるかな?

boueki4-81<Clwdkaigi2203>

|