|

日本林政ジャーナリストの会が発行している、林政ジャーナル最新号69号に、拙著「国際的な環境ガバナンスと日本の利用」の書評が掲載されましたp.26。 日本林政ジャーナリストの会が発行している、林政ジャーナル最新号69号に、拙著「国際的な環境ガバナンスと日本の利用」の書評が掲載されましたp.26。

メディアに掲載された書評第一号

著者は、林政ジャーナリストの会会長、滑志田隆さん

ーーー

地球環境と市民の視点から、日本の森林と木材利用の今後の在り方への提言を満載。森林・林業政策に携わる人々に必読の書となるだろう

ーーー

批判精神の旺盛な、ジャーナリストからの、暖かいメッセージ

了解を得て、全文を紹介します。

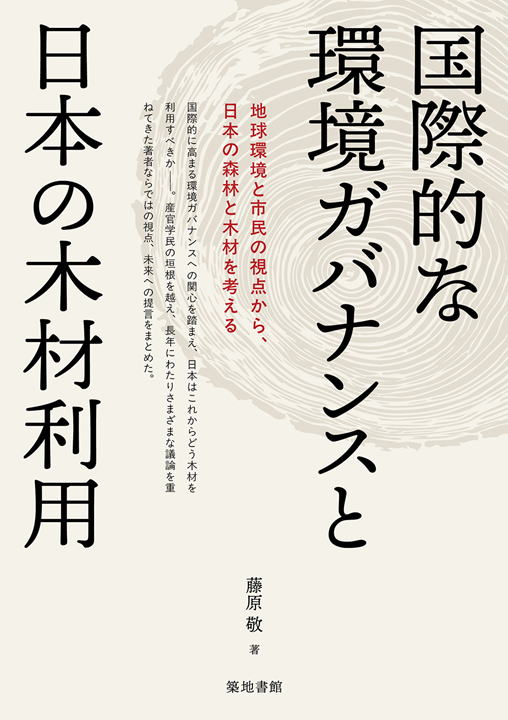

国際的な環境ガバナンスと日本の木材利用

藤原敬[著]

築地書館2,200 円+税 A5 判並製

国際視点から21 世紀林政の課題を整理・提言

WEBサイト「持続可能な森林経営のための勉強部屋」を運営する藤原敬氏(本会幹事、(-社)持続可能な森林フォーラム代表、林野庁OB) の労作。地球環境と市民の視点から、日本の森林と木材利用の今後の在り方への提言を満載。森林・林業政策に携わる人々に必読の書となるだろう。

8 章構成。「次世代の循環社会の中の持続可能な森林と木材」を基本テーマに据え、森林・林業セクターがカーボンニュートラル社会の構築に向けて果たすべき役割を説き続ける。特に第5章「森林管理と企業・市民のコミュニケーション」では、環境市民の日常的な努力がいかに大切かを訴える。第8

章「終章—勉強部屋サイトのヒストリーと今後の課題」は、木材貿易の国際交渉にスポットを当てながら、日本林政が直面する喫緊の課題を国際的視点から整理する。WTO 環境協定、ポスト京都議定書、パリ協定、TPP体制、森林環境税などの局面を経て、地球環境問題が市民化していく過程が描かれる。

著者は1972 年林野庁入り。国有林野部業務課長、森林総研哩事などの要職を歴任した。1999 年、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」を立ち上げて以来、電子空間を利用して産官学民の垣根を越えた白熱の議論を展開してきた。その「勉強部屋」25

年間の活動成果と今後へのビジョンを、この一冊に凝縮させた。

カバーする範囲と分量の膨大さに、読者は圧倒されるかもしれない。しかし、日本の森林保全と木材利用の将来を展望する著者の信念は常に明確だ。「森林資源を利用して経済効果を最大限に発揮させるためには、産官学の垣根を越えだ情報交換と議論が必要である。また、国際的な環境ガバナンスを踏まえずには成立しない」一ー。この力強い提案が21

世紀の林政が持つべき基本姿勢を示唆している。

この本は我々が生きた時代の貴重な記録集である。その批判精神の旺盛なる継続を願いたい。今後は遺伝子操{伺聞題などの新たな課題への挑戦を期待する。

(文責・滑志田隆) |

ありがとうございました。

今後書評がのったらフォローしていきます

konosaito5-9<benkyobeyabook_syohyo1>

|