|

| 日本の新たな森づくりへの道筋=「低コスト再造林プロジェクト」の結果など(1)(2025/1/28) | ||||||||

|

|

||||||||

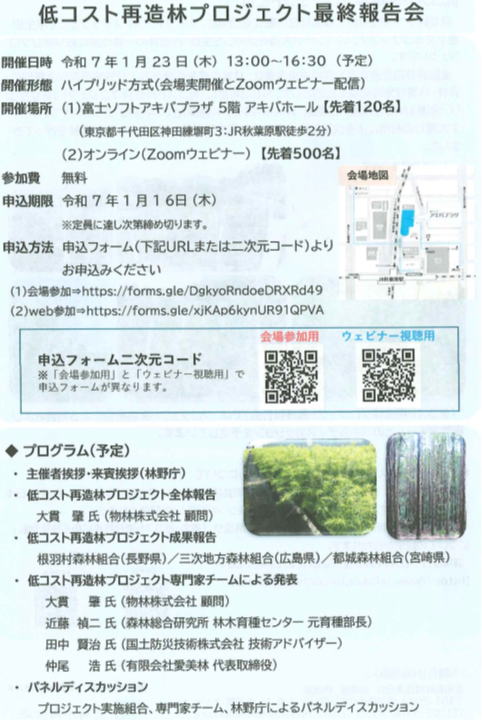

1月23日に「低コスト再造林プロジェクト最終報告会」(農林中央金庫・全森連共催)、同24日林野庁「省力低コスト技術普及シンポジウム」(日本森林技術協会主催)という二つのイベントが、秋葉原の富士ソフトアキバプラザアキバホールという場所で(オンラインでも同時)開催されました。 気になるタイトルなので、最終報告会にはリアルに(途中から)、シンポジウムはオンラインで出席しました。 「伐って使ってまた植える」「再造林という事業」が、大切なのでやりましょーということでなく、再投資をする行為なので、本当に投資が回収できるプロジェクトなのか?という重要な局面になっているので(2日目の林野庁次長開会挨拶)、それをテーマとした重要なイベントでした。 一日目は、民間の取組、2日目は行政の取組、という整理だそうですが、、内容について、ネット上で公開されている情報が少ないので、全体を正確に結果をつたえるのが、少し難しいので、まず今回は1日目の「最終報告会」の内容について、プロジェクトの責任者から以下のようなプレゼンデータをいただいたので、それを中心に伝えていきます。 プレゼン資料1:低コスト再造林プロジェクトー背景と取り組み方向(大貫肇(物林(株)・(株)REC) (低コスト再造林プロジェクトとは) 「戦後の拡大造林を経て森林資源は蓄積。伐採のタイミング。」なのですが、「木材価格低迷や植林コスト高で再造林進まず。」それで「植林コストの低減により再造林を促進し、偏っている齢級を平準化。さらに短伐期施業により、継続した国産材の安定供給。」 どんな手段で植林コストを低減? 左の図です。 ポイント1①早生樹の活用 ・「早く」「成長する」「樹種」の総称で、スギやヒノキに比べて成長量が大きな樹種(コウヨウザン)を活用することで、伐期の短縮(50年→30年)に繋げる。 ポイント2②コンテナ大苗による一体作業 ・コンテナ大苗(育苗用の培土を入れた専用の容器で生産された土付きの大苗)を活用することで、伐採・造林の一体作業による地拵えの省略や、下刈り回数の削減に繋げる。 ポイント3③植林の疎植 ・従来、約3,000本/haの植林が一般的なところ、1,500本/haに植栽本数を絞ることで、短伐期で間伐作業を必要としない施業に繋げる。 以上が資料1によるプロジェクトの内容で、これにそって、長野県根羽村森林組合、広島県三次地方森林組合、宮崎県都城森林組合の三か所で実証試験が行われました。 (その結果はどうなったかな) それでは、資料2によって、結果を見てみます。

ということで、以上にもとづいて、資料2には収支計算がついています

(今後の課題) 今後の課題というページに記載してあるのは、以上5項目です。 1 一体作業の作業手順や植栽道具の改善など、新しい作業に対応した手順や道具の進化 以上 プロジェクトの責任者から、関連する論文をいただきましたので、共有します (こんな可能性が本当にあるの?) 日本でも補助金なしで、再造林のプロジェクトが投資対象となる!!プロジェクトの中心メンバーの思いのこもった、すばらしいプレゼンテーションでした。 その根拠となる、3か所の実証データがどんなものかなど知りたいことがたくさんありますね。あまりデータがネット上に共有されていないのですが、2日目のシンポジウムで、前の日に報告会があったプロジェクトに関して、全森連の責任者が紹介されたプレゼンがあったので、御願いして共有させていただきます 三つのプロジェクトが、必ずしもうまくいったばかりではないことが冷静に記載されています。 先ほど紹介した資料1_2は、、問題点を克服すれば、大丈夫という思いがでている、のだと思います 2日目のプログラムをみると、コウヨウザンではなく、エリートスギを中心とした報告です。その辺も含めて、今後このページでも情報を集積してまいりたいと思います。 これらのデータは、森林関係者には重要なのですが、それ以外の自社のビジネスの中で森づくりに取組む可能性などを視野にいれて、検討をすすめている、他分野のビジネス関係者にも重要な内容ですネ。 幅広い情報発信がされることを期待しますー。 jyunkan10-21(prohoukokukai) |

|

■いいねボタン

|